|

| Контакты | Форум | Подписка |

Выставка «Мистическое обручение». Москва

Выставка «Христос за пазухой. Искусство медного литья». Москва

Концерты фонда «Искусство добра» в Соборе на Малой Грузинской и на других площадках

Видеомост Москва – Мекка, посвященный проведению хаджа и Курбан-байрама в 2024 году. Москва

Выставка «Райский сад земной и небесный». Москва

Концерты фонда «Искусство добра» в Соборе на Малой Грузинской и на других площадках. Москва |

Мониторинг СМИ«Я пастырь и от народа не уйду. Я должен идти на жертву»История камышловских мучеников. Часть 1

Священномученик Александр Мокроусов. Фото начала XX в. История 37-ми камышловских мучеников за веру до боли похожа на истории тысяч новомучеников репрессированных в годы безбожия и гонений на Церковь во многих городах и весях России. Их в одночасье объявили врагами, а потом убили. Убивали страшно, изощренно, с какой-то особой сатанинской жестокостью. Чаще убивали не мифические китайцы или мадьяры, горевшие ненавистью ко всему русскому, а свои, те, с кем будущие жертвы выросли, с кем играли в лапту и казаков-разбойников, ходили в один храм, в одну школу. Убили, а потом вымарали из истории и предали забвению, скрыли в архивах под грифом «секретно». История священнослужителей Камышлова и Камышловского уезда – мучеников за веру, многие из которых внесли большой вклад в культурную и общественную жизнь своего времени (личный почетный гражданин Камышлова диакон Георгий Бегма, настоятель Покровского собора, ректор Камышловского духовного училища протоиерей Сергий Увицкий, законоучитель иерей Александр Мокроусов, миссионер иерей Аркадий Гаряев и многие другие, репрессированные в годы Гражданской войны и красного террора), – до сих пор остается практически неизвестной.

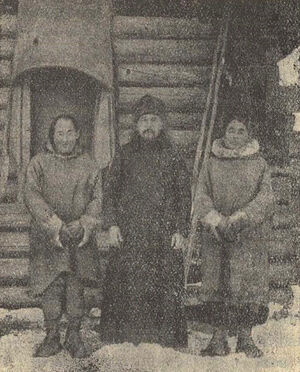

Иерей Аркадий Гаряев с вогулами. Ок. 1913 г. Михаил Васильевич Ломоносов как-то сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». История не творится сама по себе, в истории как активная сила всегда присутствует Бог. Он помогает нам обустраивать наше земное Отечество и преодолевать тяжелые и смутные времена. Забывший Бога и свою историю народ – как колосс на глиняных ногах: подуют ветры, грянут бури, он упадет, погребя под собой своих детей. Как известно, «Церковь стоит на крови мучеников», они участвуют в жизни Церкви в самом прямом смысле этого слова: литургия в храме может совершаться только на антиминсе с вшитыми в него частичками мощей мучеников. Своей жизнью и мученическими подвигами камышловские священномученики освящают родную землю, на которой служили Богу и людям, для нас они – самые верные ходатаи у Престола Божия, небесные заступники и покровители. Погибшие в годы репрессий священнослужители были дедами и прадедами тех, кто сейчас живет и трудится на этой земле. С восстановлением их биографии, возвращением памяти об их жизненном пути будет восстановлена родовая история жителей нашего края. А для нас, современных христиан, их жизнь и мученическая кончина за веру – пример жертвенного служения Богу и людям, проявление высшей христианской любви, о которой Господь сказал в Евангелие: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». (Ин. 15: 13).

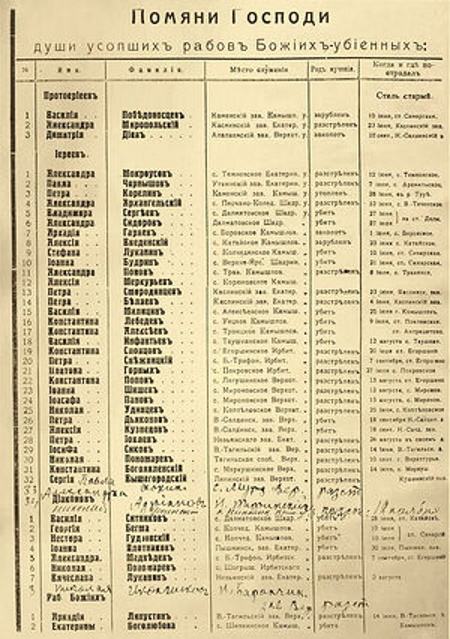

Поминальный список расстрелянных на Урале в 1918 году священников В поминальном списке убитых на Урале священнослужителей за 1919 год 16 имен камышловских священников. В Камышлове был сформирован печально известный полк «Красных орлов», отличавшихся особой жестокостью в расправах над состоятельными гражданами и священниками, пользовавшимися уважением у народа. Часто его бойцы не расстреливали своих жертв, а рубили шашками или насаживали на штыки, заставляя мучиться при кончине. Об их зверствах красноречиво говорят заголовки Екатеринбургской газеты «Зауральский край» за 1918 год: «Камышловский кошмар», «Ужасы красного террора в Камышлове», «Расстрел в Камышлове 62 заложников». Бывший выпускник Пермской духовной семинарии, примкнувший к большевикам, – уральский писатель П.П. Бажов – писал, что «методы ведения боев полком Красных орлов были… чаще всего тяжелы». В августе 1918 года в газете «Уральская жизнь» сообщалось о сотнях убитых большевиками в окрестностях Камышлова: «Много в наших краях выросло свежих братских могил, в которых погребены останки сотен страдальцев, повинных лишь в том, что они – сами в большинстве рабочие и крестьяне – не хотели быть участниками преступлений, совершавшихся большевистскими властями именем рабочих и крестьян… Каждую ночь с опушки соснового леса, где было место для захоронения скота, доносились выстрелы и крики людей: красноармейцы во главе с молодым комиссаром юстиции А. П. Гаревским расстреливали горожан. Многие из жителей скрывались в лесу, в оврагах. Из мужчин редко кто ночевал дома: все прятались, боясь ареста. Комиссар Гаревский был хорошо знаком жителям Камышлова. Родился он в тюрьме от матери-рецидивистки, его взял к себе на воспитание житель города Голубчиков. По ходатайству горожан мальчика приняли в местную гимназию на казенный счет. Местное общество материально поддерживало Гаревского, особенное участие в его судьбе принял директор гимназии и некая госпожа Воронкова. Спустя годы, став при новой власти комиссаром, Гаревский проявил беспощадную жестокость к тем людям, которые когда-то отнеслись к нему с заботой и сочувствием. Гаревскому помогала в расправах над мирными жителями его жена Петрова, исполнявшая должность комиссара призрения. Она не скрывала своей тяги к убийствам, цинично поясняя, что вид жертв и крови производит на нее успокаивающее действие».

Будущий священномученик Василий Милицын с супругой Жертвой красноармейцев стал священник села Падеринского Тамакульской волости о. Василий Милицын, 56-ти лет: «рубленая рана на голове, отрублены четыре пальца правой руки». Вместе с ним были жестоко убиты 20 крестьян и один дворянин, родной брат основоположника цветной фотографии в России Сергея Михайловича Прокудина-Горского – Александр Михайлович Прокудин-Горский. Среди убитых заложников была просфорница Знаменской церкви с. Шилкинского Закамышловской волости Боголюбова Екатерина Васильевна, ее также убили с особой жестокостью: «около 40 штыковых ран, кисти обеих рук отрублены, череп сзади рассечен, рубленая рана на верхней челюсти повыше рта, рот в ту и другую сторону рассечен, штыковая рана в левую лопатку». Кроме убийств заложников местные чекисты грабили храмы и церковные здания, одним из первых было разграблено подворье Колчеданского монастыря в Камышлове. Бесстрастные свидетели того страшного времени – записи из дневника Вареньки Щегловой, хранящиеся в Камышловском краеведческом музее, который девушка вела с 1918 по 1919-й год: «26 июня. Все последнее время горожане живут под страхом совершающихся событий: идут обыски, аресты, расстрелы. В городе появился товарищ Гаревский. Он служит в ЧК. С ним приехала пожилая женщина – его помощница, некто Петрова. Она ходит в кожаной куртке, в фуражке, с наганом на боку. О них рассказывают страшные вещи: якобы они собственноручно расстреливают арестованных. 22 июля. Ввиду военно-осадного положения ходить разрешено только до десяти вечера. Улицы словно вымерли. Изредка проезжают автомобили и подводы с красноармейцами – везут пулеметы, зарядные ящики. Много пьяных. Безобразничают и пристают к случайным прохожим, особенно к женщинам и к нам, девчонкам. 24 июля. Красноармейцы объявили, что оставляют город – уходят, взяв с собой заложников, преимущественно мужчин. Надеются, что враг не будет по ним стрелять. Остальных – всех, кто может держать лопату, послали рыть окопы за Насонову. Это было днем, а ночью слышали выстрелы – опять кого-то расстреливали. 25 июля. Из города уходят последние красноармейцы и моряки. Увозят хлеб, муку, картофель. Кое-кто отправляет с ними свои семьи. Продолжаются расстрелы – вчера расстреляли 20 человек, привезенных из-под Шадринска, а сегодня – еще 10, городских. Говорят, что расстреляли и взятых вчера заложников – по дороге». Первое убийство священника в Камышловском уезде произошло 25 июня 1918 года. В с. Темновском Покровской волости (ныне село Исетское) красногвардейцы расстреляли настоятеля храма свт. Николая – иерея Александра Мокроусова. Отец Александр в 1895 году окончил Камышловское духовное училище по второму разряду. В 1909 году рукоположен в сан священника, назначен настоятелем церкви свт. Николая Чудотворца села Темновское Камышловского уезда. Кроме священнической деятельности отец Александр преподавал в Захаровской и Темновской церковно-приходских школах, за что неоднократно был отмечен наградами от архипастыря. С приходом к власти большевиков по деревням начались грабежи, красноармейцы насильно изымали у крестьян зерно. По воспоминаниям старожилов, когда в Темновское пришел карательный отряд красноармейцев, все мужики стали прятаться, зная, что могут быть убиты. Предлагали спрятаться и отцу Александру, но он сказал: «Я пастырь и от народа не уйду. Я должен идти на жертву». В журнале «Известия Екатеринбургской Церкви» о его убийстве писали: «Отряд прибыл в село 12-го июня в 11 утра. Остановившись в помещении сельского Совета, красноармейцы послали за священником, и, когда он явился, потребовали, чтобы он уплатил контрибуцию в размере 500 р. О. Александр немедленно исполнил это требование и принес из дому означенную сумму. Затем к нему было предъявлено обвинение, что он агитирует против советской власти. Ссылаясь на свидетелей, он опровергал это обвинение, но все было напрасно. Красноармейцы от слов перешли к делу. Они начали бить покойного по голове прикладами ружей, толкали, дергали за волоса. Избиваемый стал пред ними на колена, плакал, просил пощадить его жизнь ради семьи, но они не вняли его просьбе. Они вытолкали его на улицу и приказали бежать за угол. Когда о. Александр побежал по направлению к дороге, красноармейцы открыли стрельбу по нему из винтовок. Обливаясь кровью, он упал, но был еще в сознании, беспрестанно молился и стонал. Тогда один из отряда и подошел к нему и выстрелил ему в висок. Страдания служителя церкви прекратились». Его дочь Лидия вспоминала: «Отец Александр просил бандитов отпустить его в церковь, чтобы там помолиться. Они его отпустили, а когда он пошел, они испугались, что он убежит, ранили его в спину. Никакого народу там не было». О цинизме убийц говорит факт, что перед казнью священника красноармейцы мирно пообедали в его доме. Народ любил своего пастыря. Деревенские жители похоронили отца Александра на приходском кладбище, впоследствии местные жители уберегли его могилу от разорения. Священномученик Александр Мокроусов канонизирован в лике святых Русской Зарубежной Церковью и является местночтимым святым для Русского зарубежья. Датой его памяти на Соборе 1981 года было определено считать неделю новомучеников Российских (празднуется в воскресный день, выпадающий на 25 января ст. ст. (7 февраля н. ст.) или же в ближайшее воскресенье). Священномученик Петр Корелин помимо церковного служения исполнял обязанности надзирателя в Далматовском духовном училище, затем был законоучителем в Новопышминском двухклассном училище Камышловского уезда. Летом 1886 года отец Петр был рукоположен в пресвитера и определен к Сретенской церкви села Иленского Ирбитского уезда, где был поставлен законоучителем Иленского народного училища. Через два года его перевели в Богоявленскую церковь села Кочневского Камышловского уезда, где он продолжил преподавательскую деятельность в местном народном училище. Имея большой авторитет среди прихожан, в 1889 году отец Петр был избран депутатом по межевым и следственным делам и членом совета благочинных. В том же году его назначили законоучителем Мельниковской церковно-приходской школы при Богоявленской церкви и наблюдателем церковно-приходских школ 3-го благочиннического округа Камышловского уезда. В 1895 году он стал духовным следователем того же округа. Его неоднократно избирали депутатом на епархиальный и окружной училищные съезды. 14 ноября 1904 года отца Петра перевели в Свято-Троицкий храм Каменского завода Камышловского уезда, где он верой и правдой служил до самой революции. В мае 1918 года Каменский Совет рабочих и крестьянских депутатов постановил во исполнение декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» изъять метрические книги церквей Каменского завода, что стало причиной массового народного возмущения. Организатором волнений посчитали священника Троицкой церкви Каменского завода Петра Корелина. Его арестовали и отправили в Екатеринбург в распоряжение Екатеринбургской ЧК. Местом заточения отца Петра стал арестантский дом, находившийся вблизи Сенной площади, рядом с Симеоновской церковью. В это же время здесь находился под арестом епископ Тобольский Гермоген (Долганев). Незадолго до своего ареста, наблюдая страшные картины насилия, владыка с болью писал: «Святость храмов оскверняется… там и там сокровища церковные, жертвами верующих собранные, расхищаются; богослужения прекращаются; священнослужителей лишают жизненного обеспечения, арестовывают, изгоняют, даже избивают… Безбожные составители Декрета нашли исполнителей своей воли среди наших воинов, которые, по неведению и по наущению своих руководителей, осмелились поднять руку на святыню своих предков и совершить дело, достойное великого Божьего осуждения. Они сделали то же, что совершили распявшие Христа, но на них да исполнится молитва Христа: “Отче, прости им, не ведят бо, что творят!..”» Владыку Гермогена, отца Петра и еще нескольких заключенных передали комиссару П.Д. Хохрякову, отряд которого официально именовался «Карательной экспедицией Тобольского направления». Арестованных под конвоем провели на железнодорожный вокзал и повезли по железной дороге в Тюмень. Прибыв в город, отряд Хохрякова выгрузился из вагонов на пароходы, чтобы отправиться вниз по реке Тура по направлению к Тобольску. Отряд разместился на одиннадцати судах. Штаб находился на пароходе под названием «Террорист». Заключенных разместили на буксире «Ермак». Вечером «Ермак» остановился у села Покровского, где, готовясь к столкновению с войсками Сибирского правительства, большевики стали возводить укрепления. 28 июня 1918 года очевидцы событий видели епископа Гермогена вместе с отцом Петром за рытьем окопов. Владыка был физически истощен, но бодрость духа не покидала его. Таская землю, распиливая доски, он все время пел пасхальные песнопения. Вечером владыку Гермогена и отца Петра перевели на пароход «Ока», отплывший в сторону Тобольска. Около полуночи большевики вывели отца Петра на палубу, сняли с него верхнюю одежду, обрили, избили ремнями, привязали к нему два тяжелых гранитных камня и сбросили за борт. Затем настал черед владыки. Позднее тело епископа Гермогена было обнаружено и перезахоронено в Кафедральном Софийском соборе Тобольска. Останки отца Петра найдены не были. Священномученики Гермоген, Ефрем, Петр, Михаил и мученик Константин причислены к лику святых новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.

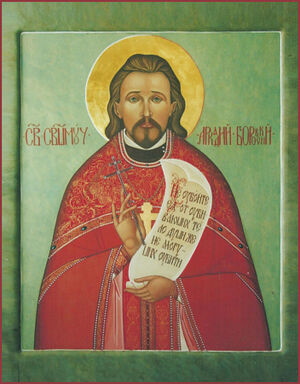

Икона священномученника Аркадия Гаряева Выпускник Камышловского духовного училища священномученик Аркадий Гаряев служил священником-миссионером Казанско-Богородицкой походной церкви. Это тяжелое служение требовало большой веры и крепкого здоровья. Отец Аркадий описывал свое первое богослужение 25 декабря 1910 года в день местночтимой иконы Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали» в деревне Денежкино на реке Сосьве в своем походном дневнике. «…В отдаленных деревнях этот край сохраняет еще свой природный язык, а также, к сожалению, и многие суеверия, остатки прежнего язычества. В день своего первого служения в походной церкви, 25 января, мною была исполнена первая треба по должности походного священника – это повенчание брака ясачного вогула. Со 2-го по 7 февраля предпринята была и совершена мною поездка до села Никито-Ивдельского для свидания с местным священником. Эта поездка дала мне много ценных для будущего дела познаний относительно образа жизни, обычаев и нравов инородцев, а также их религиозных верований… Во всех поездках и трудах сопутствовал мне псаломщик походной церкви. Всего нами совершено за четыре месяца на санях, верхом, в лодках и другим образом до пешего хождения включительно 1853 версты». Спустя год в отчете комитету Православного миссионерского общества отец Аркадий писал: «Хочется верить, что при поддержке комитета я не остановлюсь на полпути, не опущу рук, а, напротив, выше, смелее над головой своей понесу среди ночи невежества светильник, имя которому – учение Христово». В суровом климате и походных условиях многодневных миссионерских поездках от деревни к деревне, разбросанных друг от друга на огромные расстояния, здоровье отца Аркадия стало резко ухудшаться. 3 октября 1912 года по состоянию здоровья он был назначен в Никитскую церковь в селе Никито-Ивдельском Верхотурского уезда и законоучителем местного двухклассного училища. 27 февраля 1914 года отец Аркадий был переведен в Никольский храм села Боровское Камышловского уезда, ставший последним местом его служения. 14 июля 1918 года отец Аркадий совершал в храме два венчание. В это время в деревню въезжал отряд «Красных орлов». Услышав звон колоколов, красногвардейцы сразу направились в церковь, где на глазах молодоженов предъявили отцу Аркадию обвинение в контрреволюции и противодействии власти рабочих и крестьян. Затем отвели к оврагу, где приказали вырыть себе могилу. Когда могила была готова, священнику велели лечь в нее лицом вниз, после чего закололи ударами штыков. Жители села просили разрешить им взять тело священника, чтобы похоронить его по-христиански. В ответ красногвардейцы, глумясь над убитым, сбросили тело священника в паданник, где местные хоронили падший от болезней скот. Жители смогли взять тело мученика лишь после ухода красногвардейцев. 24 июля состоялось отпевание отца Аркадия, он был погребен в склепе за алтарем Никольского храма. Спустя семьдесят лет настоятель Свято-Николаевского храма протоиерей Александр Никулин открыл его нетленные мощи. Отец Александр написал впоследствии: «В 1986 году… наткнулись на кирпичную кладку гробницы на глубине двух метров, в воздухе распространилось обильное благоухание. После расспроса старых прихожан мы узнали, что это могила отца Аркадия Гаряева. Вскоре, благодаря данным Зарубежной Церкви, стала известна дата его мученической кончины. С этого времени в день его памяти стали служить великую панихиду с песнопениями новомученикам и исповедникам Российским. В 2002 году вновь был прорыт ход к гробнице отца Аркадия, из стенки аккуратно вынули один кирпич, все присутствовавшие увидели прекрасно сохранившийся сосновый гроб, покрытый местами облупившейся зеленой краской. При июльской жаре в течение двух недель от гроба исходило тонкое благоухание. На гробницу поставили икону Святой Троицы и зажгли лампаду. Многие молились и прикладывались к очевидной святыне. Одна женщина исцелилась от своего недуга». В 2002 году иерей Аркадий Гаряев был причислен к Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской. В июне 2007 года были обретены его святые мощи, которые почивают в монастыре Похвалы Божией Матери в селе Боровском. Диакон Дионисий Ахалашвили 16 мая 2024 Источник: "Православие.ru" Ваш Отзыв Поля, отмеченные звездочкой, должны быть обязательно заполнены. На главную | В раздел «Мониторинг СМИ» | ||

|

|

© 2005–2019 «Благовест-инфо»

Адрес электронной почты редакции: info@blagovest-info.ru

Телефон редакции: +7 499 264 97 72

серия Эл № ФС 77-76510 от 09 августа 2019.

Учредитель: ИП Вербицкий И.М.

Главный редактор: Власов Дмитрий Владимирович

Сетевое издание «БЛАГОВЕСТ-ИНФО»

.jpg)

.jpg)