|

| Контакты | Форум | Подписка |

Выставка «Восстаёт во славе». Москва

Выставка «Иконы советского периода». Москва

Цикл встреч "Размышления на полях «Основ русской культуры» прот. Александра Шмемана". Москва

Выставка «Икона “Галантного века”». Москва

|

Мониторинг СМИЛев над облакамиПоследнее пасхальное яйцо фирмы Фаберже было обнаружено в Минералогическом музее им. Ферсмана

«Созвездие цесаревича». Пасхальное яйцо фирмы Карла Фаберже. 1917. Фото: Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН/ Getty Images/ theartnewspaper.ru У последнего пасхального яйца фирмы Фаберже удивительная судьба: казалось, безнадежно утраченное, оно было найдено в неожиданном месте Две половинки сферы из синего стекла с гравировкой и крошечными искорками бриллиантов. Матовое облако из горного хрусталя… Почти 80 лет эти разрозненные предметы тихо лежали в фондах Минералогического музея им. А.Е.Ферсмана, пока в 2001 году на них не обратила внимание эксперт Гохрана Вероника Волдаева, готовившая выставку «Фаберже. Пасхальные подарки» для Музеев Московского Кремля. И не просто обратила внимание, а подняла на ноги коллег — хранителя коллекции поделочных и драгоценных камней Музея им. Ферсмана Марианну Чистякову и хранителя коллекции русского ювелирного искусства XIX–XX веков Музеев Кремля, главного знатока России по изделиям фирмы Фаберже Татьяну Мунтян. Назревала сенсация… Представление о яйцах Фаберже как об эталоне художественной и материальной ценности держится уже полтора столетия — с того момента, как император Александр III заказал в 1885 году первое, для подарка своей супруге Марии Федоровне. С тех пор не проходило года без яйца; Николаю II пришлось заказывать по два — для матушки и супруги. Уникальные изделия широко показывали на выставках, богатейшие предприниматели мира стремились получить такое же — отсюда некоторое количество яиц Кельха, Ротшильда, Нобелей. Большевики, хоть и нарочито игнорировали ценность пасхальных яиц фирмы Фаберже как произведений искусства, их денежную стоимость сознавали отлично и продавали за границу. Там они в течение ХХ века изредка всплывали на аукционах и уходили за баснословные суммы. В 1990-е в России была признана не только художественная ценность яиц Фаберже, но и сам факт, что эти предметы принадлежали царской семье, причем были связаны с личными взаимоотношениями внутри нее, а еще с православным праздником Пасхи, и прочая, и прочая — все это сделало их важной частью русской идентичности. Великолепные выставки в Музеях Кремля (где хранится десять яиц) и создание Музея Фаберже (еще девять, которые были куплены в 2004 году предпринимателем Виктором Вексельбергом из коллекции Малкольма Форбса) окончательно утвердили за ними статус национального достояния. Последнее императорское яйцо фирмы Фаберже готовилось к Пасхе 1917 года. Оно известно как «Созвездие цесаревича» и было посвящено сыну Николая II цесаревичу Алексею. О судьбе изделия не было известно ничего, оно считалось безнадежно утраченным. Описание «Созвездия» сохранилось в записках главного художника фирмы Фаберже Франца Бирбаума (вышли на русском в 1997 году), где он сообщал, что работа не была закончена. «…Яйцо синего стекла, на котором было инкрустировано созвездие того дня, в котором родился наследник. Яйцо поддерживалось амурами из серебра и облаками матового горного хрусталя. Если не ошибаюсь, внутри были часы с вращающимся циферблатом. Изготовление этого яйца было прервано войною. Готовы были амуры, облака; само яйцо с инкрустациями и пьедестал не был окончен», — писал Бирбаум. В архиве внучки Карла Фаберже Татьяны Федоровны сохранился эскиз «Созвездия цесаревича» — небесная сфера, покоящаяся на пышном облаке, по которому взбирается группа амуров-путти. Эксперт из Музеев Кремля была прекрасно знакома и с эскизом, и с описанием утраченного яйца. «Когда главный хранитель Музея Ферсмана Марианна Борисовна Чистякова положила передо мной две синие полусферы и кварцевое облако, я мгновенно узнала эти фрагменты», — вспоминала Татьяна Мунтян. Это было величайшее открытие. Но как последнее пасхальное яйцо знаменитого ювелира оказалось в Музее им. Ферсмана? После изучения музейных архивов стало понятно, что детали изделия попали в фонды в 1926 году вместе с даром Агафона Карловича Фаберже, второго сына сделавшего фирму поставщиком императорского двора Карла Густавовича Фаберже. После революции фирма закрылась, ее владельцы более или менее спешно покидали Россию, увозя крохи своих богатств (содержимое магазинов в Петербурге и Москве было конфисковано сразу, хранившееся в семейном доме тоже не удалось спасти). Агафон Фаберже и директор Минералогического музея Александр Ферсман были знакомы: оба работали в Комиссии по изучению естественных производительных сил, основанной в 1915 году по инициативе академика Владимира Вернадского. Агафон Карлович покинул страну в 1927-м, а годом ранее передал в музей ограненные ювелирные камни, большое количество «рядового материала» — яшм, гранатов, малахита, а также несколько изделий. Сфера из кобальтового стекла с бриллиантами (вернее, верхняя полусфера и нижняя «половинка яйца») попали при оформлении в один раздел фондов, а основание из кварца — в другой. Судьба фигурок путти неизвестна. «На верхней части яйца вырезаны созвездия северного неба, — писала Марианна Чистякова в статье о вновь обретенном изделии Фаберже. — Звезды должны были быть из бриллиантов (несколько самых мелких искр сохранилось). Наиболее крупным камнем было отмечено созвездие Льва, под которым родился цесаревич Алексей, надежда царской семьи на продолжение рода и династии». Конфигурация небесных тел на стекле, намеченных отверстиями под камни, была отдельно изучена в статье главного хранителя Музея Ферсмана Евгения Генералова. «Расположение созвездий на стеклянной полусфере… — пишет он, — с большой точностью отвечает теоретическому виду небесной сферы на широте и долготе Санкт-Петербурга на 13 часов 14 минут (местное время) 12 августа (новый стиль) 1904 года (время и дата рождения цесаревича Алексея)». Самый крупный камень должен был изображать Солнце, когда оно первые сутки находится в созвездии Льва, пройдя накануне границу между созвездиями Льва и Рака. Сохранившиеся детали последнего яйца Фаберже собраны воедино сотрудниками Государственного научно-исследовательского института реставрации: половинки соединили поясом из плексигласа и водрузили на кварцевое облако. В таком виде «Созвездие цесаревича» приняло участие в нескольких выставках и постоянно экспонируется в Минералогическом музее им. Ферсмана. Татьяна Маркина 30 мая Источник: The Art Newspaper Russia Ваш Отзыв Поля, отмеченные звездочкой, должны быть обязательно заполнены. На главную | В раздел «Мониторинг СМИ» | ||

|

|

|

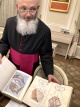

Епископ Штефан Липке: католики и православные могут вместе свидетельствовать миру о том, что любовь Божья реальна и конкретна |

|

Монс.Франческо Браски: Амброзианская библиотека и ПСТГУ готовят новые 10 томов сочинений Амвросия Медиоланского |

|

Николай Шабуров: «Научный атеизм – такой же оксюморон, как научная религия» |

© 2005–2019 «Благовест-инфо»

Адрес электронной почты редакции: info@blagovest-info.ru

Телефон редакции: +7 499 264 97 72

серия Эл № ФС 77-76510 от 09 августа 2019.

Учредитель: ИП Вербицкий И.М.

Главный редактор: Власов Дмитрий Владимирович

Сетевое издание «БЛАГОВЕСТ-ИНФО»