|

| Контакты | Форум | Подписка |

Выставка «Восстаёт во славе». Москва

Выставка «Иконы советского периода». Москва

Цикл встреч "Размышления на полях «Основ русской культуры» прот. Александра Шмемана". Москва

Выставка «Икона “Галантного века”». Москва

«День Покровского собора». Москва

|

РепортажиСобирание мозаики древнерусского мираАрхеологи представили результат десяти лет раскопок в новгородском Юрьевом монастыре

Фото: blagovest-info.ru Москва, 9 декабря, Благовест-инфо. Презентация коллективной монографии «Росписи Георгиевского собора Юрьева монастыря: археология и искусство» состоялась 4 декабря в Государственном институте искусствознания. Издание, в подготовке которого приняли участие ученые разных специальностей, вышло под грифами Института археологии РАН (ИА РАН) и Новгородского музея-заповедника. «Самым большим археологическим открытием в России в XXI веке» назвал найденные фрески XII века директор ИА РАН Николай Макаров.

На фото указано место раскопок. Фото https://archaeolog.ru/ Он рассказал, что почти десять лет ушло на извлечение фресок «из недр Георгиевского собора» –– имеется в виду извлечение в первые годы раскопок из-под пола XIX в. фрагментов первоначальной фресковой живописи начала XII века, сбитых со стен и положенных в основание пола во время ремонта, затеянного архимандритом Фотием в 1820-е гг. Считается, что это примерно треть фрескового ансамбля. Все эти годы велись также поиски основного объема фрагментов на территории монастыря, и в 2022 г. отряд ИА РАН в небольшом шурфе около Орловского корпуса обнаружил слой строительного развала, содержащего битые фрески. Сотрудники фресковых мастерских Новгородского музея совместно с археологами ИА РАН извлекли с небольшой площади шурфа более 100 лотков осколков фресок.

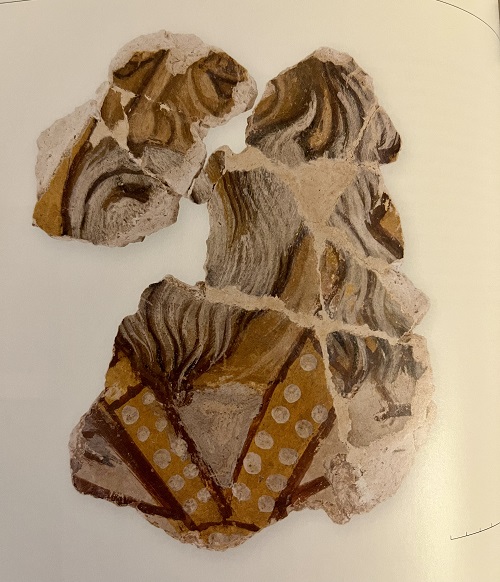

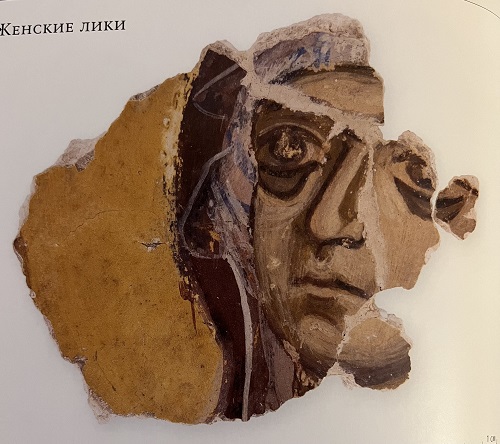

Фото из книги Осколки представляют собой так называемый «массовый материал», на котором невозможно распознать изображения. Но удалось обнаружить всего менее десятка фрагментов, определяемых как личное письмо: это фрагменты женских, мужских и ангельских ликов, один из них атрибутирован как лик Богородицы.

Фото из книги Всего за десятилетие, как сообщил директор ИА РАН, было найдено более 400 тыс. фрагментов фресок, которые составляют примерно 1 тыс. кв. м росписей. Над исследованием этих фресок трудились ученые разных специальностей: археологи, историки, искусствоведы, реставраторы, лингвисты, геологи, химики – получился междисциплинарный проект, результаты которого нашли отражение в книге. Можно сказать, что эти материалы «принадлежат не только археологии, но и всем гуманитарным наукам, всей русской культуре». Конечно, эти исследования были бы невозможны без участия и содействия братии монастыря, отметил Макаров.

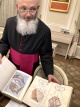

Фото: blagovest-info.ru С самого начала раскопок РПЦ оказывает учёным содействие, и митрополиту Звенигородскому Арсению (Перевалову) «приятно осознавать, что Юрьев монастырь и Новгородская епархия внесли свой вклад в изучение мирового искусства». Он приветствовал авторов монографии и участников презентации и вспомнил о своем служении в качестве наместника Юрьева монастыря как раз в эти годы. «Юрьев монастырь – моя духовная родина. А Георгиевский собор – как отдельная вселенная, которая может рассказать нам еще многое» –– в частности, результаты раскопок дополняют летописные повествования, представления о древнем церковном искусстве, о том, как возводились памятники княжеской архитектуры, как складывалась фресковая живопись, отметил митрополит. Он пожелал ученым новых важных открытий, потому что работы с фресками Георгиевского собора хватит еще не на одно десятилетие. «Эта история не закончена, мы обязаны продолжать», – сказал о перспективах работы руководитель раскопок, главный научный сотрудник Отдела средневековой археологии ИА РАН, начальник Новгородского архитектурно-археологического отряда Владимир Седов. И в этом смысле представленная книга – не окончательный итог работ, а только результат десяти лет исследований, которые будут продолжены. «Мы не ставим точку, предстоит еще огромный объём открытий в Георгиевском соборе – это космический археологический материал, он позволяет собирать мозаику древнерусского мира, который был таким ярким и содержательным», –– сказала замдиректора ИА РАН Марина Вдовиченко. Главный научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ (Москва) Ольга Этингоф говорила о высоком качестве живописи в Георгиевском соборе и особенностях работы с найденными фрагментами. В отличие от других древних новгородских памятников, фрески которых сохранились на довоенных фотографиях, зарисовках и прорисях, и реставраторы могут ориентироваться на них, собирая изображение из кусочков, стенопись Георгиевского собора перед ремонтом 1820-х гг. не фиксировали. В этом случае перед реставраторами Новгородских мастерских оказалась terra incognita; только «ощупью», на основе интуиции и высокого профессионализма они подбирают фрагменты друг ко другу. Но даже те изображения, которые уже удалось «уловить» реставраторам, позволяют говорить о том, что перед нами – фрески замечательного художественного качества. В интервью «Благовест-инфо» О. Этингоф пояснила, что роспись Георгиевского собора выполняла особенная артель, которая работала в знаменитых княжеских новгородских храмах первой четверти XII в. – церкви Благовещения на Городище, новгородском Софийском соборе и Николо-Дворищенском соборе. Вероятно, артель была призвана в Новгород из Киева, она могла состоять из константинопольских мастеров, с участием киевских художников. И это тем более важно, что памятников фресковой живописи XII в. в самой Византии сохранилось не так много. Найденные фрагменты – того же времени, что и сохранившиеся фрески в капелле лестничной башни. Но если эта капелла, судя по всему, могла быть игуменской молельней, и фрески здесь более строгие, то росписи в основной части собора носят скорее аристократический характер, отметила доктор искусствоведения. Она добавила также, что среди неожиданных находок археологов были фрагменты позолоты на фресках. Привлекая хронологические аналоги из домонгольских сербских храмов, ученые теперь могут утверждать, что на Руси тоже использовалось золото при росписи храмов. Для изучения технологической стороны древних росписей были привлечены геологи и химики. В частности, их исследования позволили определить происхождение лазурита, который использовался в Георгиевском соборе. По словам Алексея Окулова, лазурит везли с Бадахшанского месторождения (на территории современного Афганистана). «То, насколько было небезопасно, сложно, дорого, хлопотно привозить этот минерал, превращать его пигмент, свидетельствует о том, что этот заказ имел большое значение, требовал больших финансовых вливаний», – отметил геолог.

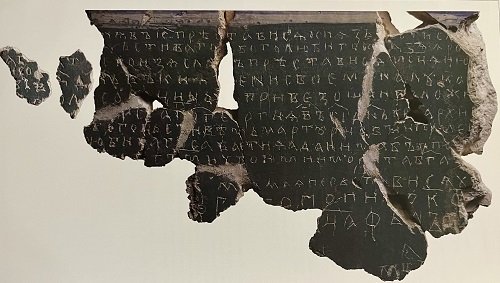

Фото из книги Среди найденных фрагментов были обнаружены граффити, к изучению которых привлекались специалисты по древнерусский письменности. «Это просто чудо! Вдруг из земли возникли новые тексты XII века! Русская эпиграфика никогда еще единовременно не прирастала текстами такого уровня» – поделился впечатлением академик РАН Алексей Гиппиус. Он рассказал, что из кусочков удалось составить целый фрагмент, который сообщал о смерти княжичей – сыновей Ярослава Владимировича, что дополнило летописное повествование. В процарапанных надписях обнаружились и некоторые слова, неизвестные ранее науке, например, «полусорочиние» (20 дней со дня смерти человека, половина сороковин). По видеосвязи на презентации выступили искусствоведы, чьи статьи также вошли в книгу: Милица Стоянович (Сербия) и Алессандра Джиумилия-Маир (Италия). Авторов монографии поблагодарили за работу известные российские ученые: Лев Лифшиц, Леонид Беляев, Ирина Стерлигова. Новое издание приветствовал генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн. В заключение встречи своими воспоминаниями поделились выпускники 57-й московской школы, которые летом работали в археологической экспедиции в Юрьевом монастыре на практике. Юлия Зайцева

Ваш Отзыв Поля, отмеченные звездочкой, должны быть обязательно заполнены. На главную | В раздел «Репортажи» | ||

|

|

|

Епископ Штефан Липке: католики и православные могут вместе свидетельствовать миру о том, что любовь Божья реальна и конкретна |

|

Монс.Франческо Браски: Амброзианская библиотека и ПСТГУ готовят новые 10 томов сочинений Амвросия Медиоланского |

|

Николай Шабуров: «Научный атеизм – такой же оксюморон, как научная религия» |

© 2005–2019 «Благовест-инфо»

Адрес электронной почты редакции: info@blagovest-info.ru

Телефон редакции: +7 499 264 97 72

серия Эл № ФС 77-76510 от 09 августа 2019.

Учредитель: ИП Вербицкий И.М.

Главный редактор: Власов Дмитрий Владимирович

Сетевое издание «БЛАГОВЕСТ-ИНФО»

.jpg)