|

«В иконе всегда остается неизменяемое ядро, выражающее богословский и догматический смысл образа...»

Беседа с искусствоведом Ириной Языковой

Фото: bogoslov.ru

В беседе искусствоведа Ириной Языковой и Александра Кырлежева, сотрудника Синодальной богословской комиссии, обсуждаются фундаментальные и актуальные вопросы иконологии. Икона определяется как священный и моленный образ, выражающий соборный опыт Церкви и создающийся в соответствии с определенными правилами (иконописный канон). Впервые интервью было опубликовано в журнале «Вопросы теологии» в 2024 году (Т. 6, № 4).

Александр Кырлежев: Ирина Константиновна, вы известный и авторитетный специалист в области иконоведения, автор монографий и множества других публикаций. Но в нашем контексте важно, что вы уже три десятка лет занимаетесь богословием иконы, а также являетесь членом Синодальной библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви. В этом разговоре я хотел бы затронуть актуальные, на мой взгляд, темы, связанные с пониманием, почитанием и бытованием иконы в церковной жизни. Начнем с фундаментального вопроса: что такое икона? При этом я имею в виду и смежный вопрос: что такое антиикона в обоих смыслах «анти» – и как «против», и как «вместо»?

Ирина Языкова: Классическое определение: икона – это священный образ, то есть образ, который написан для молитвы, для литургии и в основе которого лежит Священное Писание. Церковь выработала для таких изображений определенные правила, называемые иконописными канонами, чтобы передать в изобразительном искусстве опыт веры и молитвы. Поэтому икона отличается от любого другого изображения, например от религиозной картины, которая тоже имеет в основе Св. Писание и опыт веры, но, как правило, это опыт индивидуальный, не церковный или не только церковный, и в данном случае человек не скован никакими канонами или обязательствами по отношению к общему исповеданию. У него индивидуальный опыт, и он его выражает на своем языке.

А.К.: Иначе говоря, в данном случае имеется контраст между тем, что называется и признается иконой, и тем, что называется религиозной живописью, то есть живописью на религиозные темы. Однако в живописи тоже есть свои правила, а икона – это тоже живописное произведение. Поэтому и то, и другое находятся в общем поле как живописные изображения, связанные с религией, верой, церковью. Вместе с тем они как-то контрастируют. Какие особенные правила есть у иконы, которых нет у религиозной живописи?

И.Я.: Правила действительно имеются и в иконописи, и в живописи; искусство вообще всегда развивается по неким правилам. Каноны есть и в античном искусстве, и в барокко, и в модерне и т. д., но в религиозной живописи они меняются скорее со сменой стилей, эпох, а в иконописи, наоборот, установлены для того, чтобы со сменой эстетических представлений не менялось наше свидетельство о вере, потому что икона – это свидетельство о вере. В иконописи тоже стили меняются: так, византийская икона отличается от русской, грузинская от сербской и т. д., но есть единое ядро, которое и называют канонами. Это неписаное правило, но оно имеется, и оно неизменно: как оно сформировалось в ранневизантийский период, так и до сих пор мы благодаря этим канонам узнаем основные иконные сюжеты, основные образы и т. д. В живописи мы можем даже не узнать Христа – например, мексиканский художник нарисует его в мексиканских одеждах, с перьями, и мы не поймем, что это Христос. Но если мы посмотрим на икону – греческую, эфиопскую, китайскую, русскую – мы всегда узнаем, что это Христос.

А.К.: Все же надо зафиксировать, что иконописные каноны сложились в конкретную эпоху – ранневизантийскую, раннесредневековую, – это исторический момент. Потом каноны сохраняются, несмотря на смену стилей. Например, у нас в XVII в. у Симона Ушакова стиль очень сильно изменился, но он пока внутри этих канонических рамок?

И.Я.: Несомненно, Симон Ушаков и другие иконописцы Оружейной палаты стилистически сильно изменили русскую икону, внесли в нее элементы барокко, реализма, но все равно мы узнаем, что это икона.

А.К.: А когда мы приходим в петербургский собор и видим в иконостасе икону великомученицы Варвары, написанную в стиле европейской религиозной живописи, то это уже не икона?

И.Я.: Да, это уже не икона, это религиозная живопись. Функционально она может считаться иконой, она в литургическом пространстве, перед ней молятся, ставят свечи, а по сути это уже религиозная живопись, поскольку образ написан с точки зрения скорее светского восприятия.

А.К.: Давайте уточним: если религиозную картину поместить в киот или в иконостас и затеплить перед ней лампадку, то становится ли она в каком-то смысле иконой?

И.Я.: Функционально такое изображение становится иконой, но в нем нет того, что есть в иконе, – концентрированного опыта веры, который выражает Церковь. Неслучайно иконописные каноны сложились тогда, когда складывались догматы, – в эпоху Вселенских соборов, которая завершается Седьмым собором, установившим иконопочитание. В оросе этого собора сформулирован догмат об иконопочитании; в нем говорится о том, как надо относиться к иконе, но не сказано, какой икона должна быть эстетически, художественно; говорится лишь, что она должна выражать опыт веры, что она есть свидетельство веры. Поэтому и сложилась некоторая художественно-символическая система, которую мы называем канонами или правилами, и она помогает удержаться в определенных рамках единого исповедания. Со временем, конечно, эти каноны трансформируются, размываются. Такое мы видим в период Возрождения на Западе, а у нас позже – в XVII–XVIII вв. Это процесс, когда эстетическое вытесняет религиозное.

А.К.: Однако религиозное остается, потому что оно тематически религиозное...

И.Я.: По функции картина – это вроде бы тот же образ для молитвы, но его живописный язык становится другим, он диктует иное содержание образа. В иконе же всегда остается неизменяемое ядро, выражающее богословский и догматический смысл образа.

А.К.: Правильно ли сказать так: есть изображение живописное в широком смысле, на религиозные темы, на такие фундаментальные, как Распятие, Воскресение, образы святых, но язык – разный: есть язык иконы в ее классическом понимании, а есть уже язык не иконописи, а живописи? Здесь есть различие, но при этом произведения, созданные и на том, и на другом языке, могут быть предметом религиозного почитания?

И.Я.: Христианское искусство очень разнообразно, и образы для почитания на протяжении христианской истории создавались разные. В первое тысячелетие, в период, который мы называем периодом неразделенной церкви, было очень разное искусство: одно – в Европе, в основном варварской, другое – в Византии, которая была утонченная, развивалась на основе Античности. От Испании до Грузии иконопись при всей разнице стилей сохраняла представление об общих канонах. Возможно, это был единственный язык, понятный без перевода на всем пространстве христианской ойкумены. Возьмем ли мы дороманскую и романскую Испанию, где никаких античных красот не было, или Балканы, где все-таки Античность присутствовала; возьмем ли мы Грузию, тоже своеобразную, с иранскими влияниями; или Древнюю Русь, позже присоединившуюся к христианской ойкумене, – везде был единый в своей основе язык образов, притом что стилистически образы были очень разные.

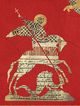

Иными словами, в первом тысячелетии сформировался язык иконы как система символов и знаков, всюду понимаемых одинаково. Например, как изображают Христа: крещатый нимб, перстосложение (ораторский жест, ставший жестом благословения), книга, определенные одежды – или императорские пурпурные, или красно-синие, или золотые. Если изображается Богоматерь, то она опять же очень узнаваема: в мафории со звездами и каймой и пр. Ее нельзя спутать с другими женскими образами. Иначе говоря, складывается некая система – и знаковая, и символическая, позволяющая узнавать эти всем понятные образы. Независимо от того, обладает ли человек талантами и знанием античного искусства (как в константинопольской школе, где сохраняются античные пропорции, или, например, в романском искусстве, где все гипертрофировано – ладони, ступни, вытаращенные глаза и пр.), он все равно видит ту же самую символику, те же самые цвета, те же самые атрибуты, и все это икона. Традиционная иконография как система сюжетов, приемов и знаков позволяет нам увидеть в том или ином изображении основные образы Евангелия и христианской истории.

Конечно, со временем появляются новые стили, новые святые, новые

сюжеты, и они уже по-своему изображаются, хотя с использованием ранее выработанного языка, но главные образы, главные праздники те же самые, их иконография достаточно устойчива. Скажем, на иконе Благовещения всегда две фигуры; иногда появляется служанка, на одной из икон есть птицы, но мы всегда узнаем, что перед нами икона Благовещения. Рождество может быть сокращено до трех фигур – Мария, Иосиф, Младенец Христос, а может включать и пастухов, и волхвов, и ангелов, и сцены с избиением младенцев и бегством в Египет, но мы сразу видим, что это Рождество. Так же Преображение: Христос стоит на горе в сиянии славы, рядом – пророки, ниже – апостолы, но все мгновенно узнается. Главные принципы иконографии сформированы уже в раннесредневековый период, когда были созданы правила, как эти сюжеты изображать. Дальше уже можно говорить о художественных особенностях каждого образа – все зависит от степени таланта иконописца, от особенностей местной школы, от времени создания. Здесь может быть большой диапазон, хотя, казалось бы, набор иконографических элементов ограничен, но именно этот набор дает возможность увидеть главное. Например, если изображено Распятие, то мы видим, что это Христос; даже если изображены три креста, мы понимаем, где Христос, а где разбойники.

А.К.: Получается, что когда эта структура, символы и знаки, узнаваемость сохраняются, то икона работает именно как моленный образ, потому что молящийся реагирует на то, что видит, и узнает везде, куда бы он ни пришел, одно и то же. Возникает некая коммуникация между разными местами и странами. Хотя когда мы приходим в Пушкинский музей и видим в первом зале древние западные иконы, нам немного странно – они отличаются от византийской и древнерусской иконы, но это тоже иконы. Если смотреть внимательно, мы там различим ту же структуру и те же символы и знаки.

Давайте вернемся к теме догматического обоснования иконы, иконописания и, так сказать, иконопользования в эпоху Вселенских соборов, а именно на Седьмом соборе. Это довольно сложное богословие, которое относится ко всем иконам, без какой-то детализации. Насколько базовые богословские основания релевантны сегодня? Они были релевантны везде и в разные времена, когда мы опознаем икону как икону? Или в современной ситуации что-то уже нерелевантно?

И.Я.: Нет, я думаю, что решения Седьмого Вселенского собора релевантны до сих пор, как и другие догматы, утвержденные соборами. На Западе добавились и иные догматы, но и там признают догматы семи Вселенских соборов – это основа, позволяющая удерживать духовный стержень веры, и она же держит образ. Если этот стержень убрать, то получается нечто расплывчатое, аморфное, когда каждый сам для себя что-то конструирует; для одного это может быть важным духовным опытом, а для другого – не важным. Церковь выработала и утвердила нечто существенное относительно иконы, хотя это нигде не прописано; даже собор говорит о том, как церковь должна относиться к иконе, как ее понимать и почитать, а не как ее писать. Однако именно этот смысловой, догматический стержень и делает изображение иконой и составляет, как теперь говорят, ее иконичность. В картине же ничего такого нет – в ней содержится индивидуальное видение художника, и он передает его в меру своего таланта; то, что он чувствует, может быть совсем не близко другому человеку, но картина и не претендует на всеобщность, а икона претендует на то, что она выражает опыт Церкви.

А.К.: Иначе говоря, это именно коллективный, соборный опыт, а не индивидуальный и относящийся к определенной эпохе, течению или группе авторов. Тогда возникает следующий вопрос: можно ли говорить о правильных и неправильных иконах? Примеры очевидны: так называемая Ветхозаветная Троица или икона ангела. Насколько они соответствуют догматам Седьмого Вселенского собора?

И.Я.: Да, можно говорить о правильных и неправильных иконах. Критерий здесь – это соотнесение с догматом: во что мы верим? Икона пишется для молитвы, а мы не можем молиться тому, что противоречит вере. Если мы верим, что первое Лицо Троицы не воплощалось, а воплотилось второе Лицо, то мы Его и изображаем. Кстати, это был один из первых аргументов иконопочитателей в споре с иконоборцами, которые говорили, что икона возвращает нас к идолопоклонству, ведь сказано, что Бога нельзя изображать. Ответ иконопочитателей: мы не изображаем Бога Отца – первое Лицо Троицы, но изображаем Христа, потому что Сын Божий воплотился, стал человеком, и мы Его видели, даже осязали и персты в раны Его вкладывали, а значит, Его можно изображать.

А.К.: Почему стали изображать первое Лицо Троицы в образе старца или Духа Святого – в образе голубя? Потому что здесь, так сказать, привязка к Богочеловеку?

И.Я.: Изображение Бога Отца в виде старца появилось достаточно поздно – уже в поствизантийскую эпоху. Византия этого образа не знала. На Западе он появляется в XI в., в маргиналиях Утрехтской псалтири, то есть в книжных иллюстрациях, а не в иконе. Как иконографический сюжет он возникает в конце XIII в. – в период, когда начинается постепенная трансформация иконы в картину, отход от догматического понимания образа.

На Руси этот сюжет появляется на рубеже XIV–XV вв.: самая ранняя

такая икона, хранящаяся в Третьяковской галерее (датируется концом XIV в.), – «Отечество» из Новгорода. В Москве подобные иконы появились в XVI в., и вокруг них возник целый спор. Известно дело дьяка Ивана Висковатого, который стал всех донимать вопросами: что это за новые образы и откуда они к нам пришли? Пришли они из Новгорода. В 1547 г., в год венчания Ивана IV на царство, в Москве случился большой пожар. Многие храмы сгорели, и иконы в них, естественно, тоже. Тогда по приказу московского митрополита Макария иконы стали привозить из Новгорода, в том числе и эти новые образы. Под нажимом дьяка Ивана Висковатого митрополит Макарий инициировал обсуждение вопроса о новых образах на Стоглавом соборе 1551 г., который вынес постановление о неканоничности изображения Бога Отца в виде старца. Это постановление изложено очень неясно, и сам митрополит Макарий считал, что можно так изображать, потому что это вошло в традицию. Однако Иван Михайлович Висковатый был человеком грамотным – толмачом, дьяком Посольского приказа (тогдашнего МИДа), хранителем государственной печати. Он стоял на своем: нельзя изображать первое Лицо Троицы в человеческом образе, потому что это противоречит православным догматам. Также он выступал против изображения Софии и иных символических и аллегорических изображений. На соборе 1553 г. его осудили за дерзость, будто он возмущает народ, и на три года отлучили от причастия. Но ведь Висковатый был абсолютно прав. Именно в то время, в эпоху Ивана Грозного, в русской иконописи происходит размывание канонов, отход от строго догматического отношения к иконе и появляются странные образы, далекие от православных догматов. Однако Стоглавый собор постановил, что при изображении Троицы следует равняться на образ Андрея Рублёва, где присутствует тайна Троицы и до конца неясно, кто есть кто, – Рублёв специально сделал, что каждого из ангелов можно трактовать и так, и так. Стоглавый собор утвердил «Троицу» Андрея Рублёва как новый канон.

А.К.: Получается, что «Троица» Рублёва – это предельно символическая икона, которая указывает просто на саму Троичность Бога и уходит от того, чтобы наряду с поддающимся иконописанию Богочеловеком Христом помещать изображения других Лиц Троицы. Ведь «Ветхозаветная Троица» – это своего рода нарративная икона: с одной стороны, Отец и Сын, с другой – Дух Святой, который сошел, то есть это своего рода иллюстрация событий, о которых рассказано в Св. Писании.

И.Я.: «Ветхозаветной Троицей» как раз называют икону Андрея Рублёва, в основе которой библейский рассказ о явлении трех ангелов Аврааму, а иконы, где Бог Отец как старец, Сын – Богочеловек и Дух Святой в виде голубя – это «Новозаветная Троица». Однако даже в этой терминологии просматривается ересь. Нет двух Троиц – ветхозаветной и новозаветной, Троица – одна. Икона всегда уходила от иллюстративности; она давала не иллюстрацию, а образ, то есть концентрацию смысла – богословского и догматического.

Интересно, почему именно в Новгороде появились такие иконы. Дело в том, что в конце XIV в. там была ересь стригольников. Мы ничего не знаем про них, кроме того, что они были антитринитариями, все их книги сожгли, но поскольку икона всегда мыслилась как свидетельство о вере, то новгородцы решили, что икона будет лучшим доказательством против стригольников: вот Троица во всей наглядности – Отец, Сын и Дух Святой. При этом взяли явно западный образец: в новгородской иконе «Отечество» из Третьяковской галереи, которая считается одной из первых, Отец восседает на троне, Сын у него на коленях, а Дух Святой перед ним, то есть получается, что Дух исходит от Отца и Сына – филиокве, как в западном Символе веры. Оказалось, что, борясь с одной ересью, впали в другую. Потом, в более поздних иконах, это исправили: иконописцы поняли ошибку, перенесли голубя наверх, а Отца и Сына стали изображать рядом. Однако и этот вариант был известен на Западе. В общем, основной ошибки так и не избежали – антропоморфный образ Бога Отца, противоречащий Библии и христианским догматам, остался, и его пишут до сих пор.

Про изображение Святого Духа тоже стоит сказать. Второй раз вопрос о неканонических образах поднимался на Большом Московском соборе 1666–1667 гг., через сто лет после Стоглавого собора. В деяниях Большого Московского собора этому посвящена гл. 43, которая так и называется: «О Саваофе и Духе Святом». Этот собор постановил, что нельзя изображать Бога Отца в человеческом образе, и даже Духа Святого в виде голубя можно изображать только на Иордане, как его видели, как о том написано в Евангелии, и больше нигде. Таким образом, сами церковные документы подтверждают, что изображения Троицы с Богом Отцом – неканоничны, потому что противоречат православной вере.

А.К.: А икона ангела – здесь ангел изображается как видение?

И.Я.: С иконой ангела сложнее. Ангелы изначально присутствуют

в христианском искусстве, они унаследованы от Античности, образ ангела возник из изображений античной Ники – богини победы. В ранних мозаиках, например в храмах Равенны, можно видеть крылатых существ, несущих венок с крестом или хризмой (инициалами Христа). Об архангеле Гаврииле, принесшем Деве Марии благую весть о рождении Спасителя, мы знаем из Евангелия, его присутствие на иконах вполне легитимно, как и образ архангела Михаила и других архангелов, хотя их в Библии меньше, чем в последующей христианской традиции. Образ Троицы, как мы уже говорили, тоже восходит к рассказу об ангелах, пришедших к Аврааму. Другое дело – изображение просто ангела или ангела-хранителя, особенно популярное сейчас, разнообразные явления ангелов людям, святым и не святым. Раньше, в византийские времена, видение не было основанием для иконописи, потому что это личный опыт, а не соборный – мало ли кому какое видение было. Однако постепенно видения действительно стали основанием для изображений. Канонические границы здесь тоже размываются.

Интересно, что на Стоглавом соборе ставился вопрос и о новгородском образе Софии Премудрости Божьей в виде ангела. Правда, определение собора было странным: это сложная икона, которая не столько наставляет в вере, сколько требует истолкования; делался вывод, что лучше такого не писать, хотя вроде ереси тут нет. В иконе Софии действительно трудно понять догматическую суть образа: София в виде огненного ангела восседает на престоле, над ней – Христос, одесную – Богородица с Младенцем Христом, по другую сторону – Иоанн Предтеча. Мы знаем, что в Св. Писании именем София назван Христос. Тогда что это за персонаж в центре? Таким образом, уже в XVI в. констатировалось, что это не очень внятный образ.

Еще один важный момент: интерес к Ветхому Завету возникает в связи с тем, что в конце XV в. в Новгороде по инициативе архиепископа Геннадия были переведены недостающие книги Священного Писания; это так называемая Геннадиевская Библия, которая содержала впервые полный корпус Ветхого Завета. До этого вообще мало кто читал Ветхий Завет. И вот для читающих людей, прежде всего духовенства и отдельных мирян, тех же иконописцев, открылся целый мир ветхозаветных пророков, праотцев, героев. Это сыграло свою роль в появлении в иконостасе ряда праотцев. До этого был только пророческий ряд, и в середине изображали Богородицу, потому что через Нее осуществились чаяния пророков. Теперь появился еще один ряд. В середине ряда праотцев стали изображать Бога Отца, так называемого Ветхозаветного Бога, хотя Бог один. Так в XVI–XVII вв. происходил отход от чистой догматики: от Священного Предания – к «преданию старцев», а здесь и до фантазий рукой подать.

Еще один пример антииконы: сейчас вытащили образ, который был запрещен на нескольких соборах и даже в синодальный период, – святой Христофор с песьей головой. Это наглядный пример полного непонимания того, что икона – это свидетельство веры. Икона есть образ Первообраза. Христос говорит: «Видевший Меня, видел Отца» (Ин. 14:9), – то есть Отца мы изображаем только через Христа, ибо Христос есть образ Отца. В свою очередь, святой есть образ Христа; апостол Павел говорит: «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос» (Гал. 4:19). Тогда образ чего этот Христофор с головой собаки? Здесь не просто антидогматическая или еретическая, но богохульная ситуация. В житии написано, что он был песьеглавцем, но так римляне называли варваров, потому что они были косматые и бородатые. На Западе Христофор получил это имя, потому что, по преданию, перенес Христа-младенца через реку, а на Востоке вдруг решили, что он должен быть с собачьей головой. Здесь, как и везде, критерий тот же: соответствует ли изображение тому, во что мы верим? В данном случае – полное несоответствие.

А.К.: Значит, количество иконописных сюжетов растет, и поскольку они держатся на базовых идеях, то как бы допускается визуальное расширение, которое не всегда соответствует самому догмату...

И.Я.: Да, набор сюжетов и образов неизбежно расширяется, потому что жизнь не стоит на месте и Церковь как живой организм постоянно развивается. Поэтому и важны правила, каноны, границы, духовная основа, догматический и смысловой стержень, иначе все превращается в хаос и беспредел. Если мы посмотрим, о чем спорили иконопочитатели и иконоборцы, то увидим, что сегодня вернулись в ту же точку. Иконопочитатели говорили: мы изображаем Христа, потому что Слово Божие воплотилось, но мы не изображаем Отца, потому что первое Лицо Троицы не имеет видимого образа, а значит, мы не нарушаем вторую заповедь Декалога и не возвращаемся к идолопоклонству. Что мы видим сегодня? Все наоборот. Как разъяснял Федор Студит, одно дело изображение, а другое дело первообраз, между ними нет тождества, но образ помогает восходить к первообразу. Но поди скажи сейчас благочестивой бабушке, что ее икона – это не сам святитель Николай.

А.К.: Мы уже определили, что есть икона как канонический образ, а есть иконы, которые функционируют в храме и не только в храме как иконы, являющиеся объектом религиозного почитания, культа. Что происходит, когда остается только функционал, поскольку соответствия канону нет?

И. Я: Функционально икона остается, храмы и лавки полны иконами, и икона является, наверно, самым ярким знаком православия, а вот отношение к иконе сегодня, увы, далеко от подлинно православного. Во всяком случае, как понимали его Святые Отцы. Мы сегодня наблюдаем отход от чистоты иконопочитания, о которой говорил Седьмой Вселенский собор и за что ратовали отцы-иконопочитатели – Иоанн Дамаскин, Феодор Студит, патриархи Герман и Никифор и др. Для них было важно правильное почитание – в греческом языке почитание (λατρεία) и поклонение (προσκύνησις) различаются, чего у нас нет. Одно мы воздаем Богу, а другое – священным предметам, мощам, иконам и прочим реликвиям. Мне кажется, сегодня преобладает материалистическое понимание святыни – верующие поклоняются доскам и прочим священным предметам, не вникая в их догматический смысл. Порой человек даже не понимает, что изображено, но крестится перед ним, кланяется, лобызает. Если это находится в церкви или продается в церкви, значит уже святое. Однако когда мы почитаем образ, в котором нет той самой соборной и догматической основы, тогда уходим от того, чем икона является по существу, а значит, возвращаемся к идолопоклонству.

А.К.: Иными словами, λατρεία – это почитание иконы как образа, которое восходит к первообразу...

И.Я.: Нет! Поклонение (λατρεία) воздается только Богу. Иконе воздается почитание (προσκύνησις), а через это почитание мы восходим к тому, что открывается за изображением: через видимое – к невидимому, через материальное – к духовному. Почитание икон важно не само по себе, а потому что через них мы обращаемся к Богу, к Богородице, к святым. Можно молиться и без икон, как можно служить литургию вне храма. Но иконы, как и храм, помогают нам, вводят нас в духовное пространство встречи с Богом. Ведь, по известным словам Иоанна Дамаскина, мы поклоняемся не дереву и краскам, а Тому, Кто изображен, как мы не почитаем пергамент и чернила, но почитаем Священное Писание как Слово Божие. Таким образом, привязка к материальному, привязка к функциональному уводит нас от истинного иконопочитания.

А.К.: Классический пример – икона Богоматери в тяжелом окладе. Лик Ее почти неразличим, к ней привешены разные знаки об исцелениях, потому что она чудотворная... Получается, что самого образа уже нет, или есть какие-то его остатки. Здесь функционал вытесняет образ, к которому духовно и умственно должен обращаться молящийся, возводя свой внутренний взор горé, к первообразу...

И.Я.: Конечно. Если мы не видим образа, как мы можем перед ним молиться? Ведь икона ставит нас лицом к лицу со святым. Отсюда, кстати, преобладание в иконах изображений анфас, а профили крайне редки, да и то только тех лиц, с которыми нет молитвенной связи; а есть иконы, где вообще только лик, например Спас Нерукотворный. Можно, правда, сказать, что почитание икон предполагает, что молящийся представляет, как выглядит чудотворный образ, но хотелось бы, чтобы молящийся, кроме ожидания чудес, вникал и в смысл образа, ведь иконография так разработана. Если взять, например, иконы Богоматери, то существуют разные Ее образы – Оранта, Одигитрия, Елеуса, – и в каждый из них вложена какая-то богословская мысль, которая помогает нам восходить от образа к первообразу. Если мы ничего не видим, но просто верим, что доска священная, тогда действительно получается, что мы почитаем доску, а не сам образ.

А.К.: С одной стороны, бывает образ видимый и бывает уже практически невидимый как образ, а с другой – есть диалектика самого отношения даже к самому образу: икона может быть и окном в вечность, и идолом, если взгляд и мысль фиксируются на самом изображении. Иначе говоря, это именно вопрос о необходимости помнить сам догмат и на практике ему следовать, чтобы настраивать свое зрение таким образом, чтобы икона была прозрачной и не превращалась в идола, даже если это прекрасная, древняя, правильная икона.

И.Я.: Тут, видимо, важно учитывать религиозный опыт самого человека. На первых порах люди часто говорят, что древняя икона им непонятна, не близка, а какая-то картина, а порой и просто даже картинка – понятна. Это их духовный опыт на определенном этапе. Через пару лет все может измениться, если человек живет в Церкви. Показателен случай о. Сергия Булгакова, описанный им в дневниках, когда он, еще будучи светским профессором, попал в Дрезденскую галерею. Тогда он только что снова обратился к христианству и истово молился перед Сикстинской Мадонной. Потом, когда он был священником, уже в эмиграции, он снова попал в эту галерею, бежал через все залы, добежал до Сикстинской Мадонны, постоял и сказал себе: «Не Она». У него был уже другой опыт – литургический, священнический.

А.К.: Это как знаменитое переживание Достоевского перед картиной Гольбейна с мертвым Христом, которая его поразила именно каким-то гиперреализмом...

Перейдем к другой теме: как происходило открытие древнерусской иконы в начале XX в.? Откуда был импульс? Ведь тот же Достоевский никогда не видел того, что открылось тогда и позднее?

И.Я.: Этот процесс начали коллекционеры. С середины XIX в. был бум коллекционирования, причем собирали все, не только иконы. К историку Михаилу Погодину приходили в его «избу», а у него все было захламлено: и рукописи, и кресты, и иконы, что-то еще... С другой стороны, старообрядцы, которые собирали иконы для своих молелен и даже выменивали у никонианских священников древние, давая взамен новописанные, и те были рады получить красивый образ вместо старой доски.

Некоторые иконы поступали в ветхом состоянии, и потому коллекционеры искали и находили тогдашних иконописцев – палехских, мстёрских, – которые знали иконописную технику и могли их «укрепить»... Затем обнаружилось, что некоторые иконы переписаны; кроме того, иногда покупали икону вроде бы старую, а оказывалось, что доска старая, а врезка новая. Так коллекционеры стимулировали реставрационный промысел. В середине XIX в. возникают различные ученые общества (Русское археологическое общество, Общество любителей древней письменности, Общество древнерусского искусства при Московском публичном музее и др.), которые стали изучать древнерусское наследие; с их помощью стали раскрывать фрески, иконы. Проснулся интерес к допетровской Руси.

К началу ХХ в. реставрация уже достигла приличного технического уровня. Показательный пример с раскрытием Рублёвской «Троицы». В 1904 г. Илья Остроухов, известный художник и коллекционер, привел мстёрского мастера Василия Гурьянова, который тогда уже стал поставщиком императорского двора, в Троице-Сергиеву лавру и упросил наместника попробовать раскрыть «Троицу». Хотя к этой иконе никогда никакого интереса не было, она никогда не считалась чудотворной, все паломники шли к раке преподобного Сергия. Помнили, что икону писал Рублёв, и почитали ее скорее ученые мужи, историки, любители древности.

Гурьянов снял с иконы оклад, расчистил маленький фрагмент, и все

увидели, что за дымными, жухлыми тонами открылись райские краски. Потом выяснилось, что Гурьянов не дошел до Рублёвского слоя, все-таки он увидел нечто более древнее (икону раз семь записывали), и это произвело сенсацию. Наместник даже испугался, закрыл икону окладом и снова поставил в иконостас.

К тому времени было раскрыто много икон; в 1913 г. коллекционеры Остроухов, Рябушинский, Лихачев и другие устроили выставку отреставрированных древних икон, и она произвела огромное впечатление. Люди увидели, что такое древняя икона, а до этого про нее ничего не знали и не понимали. Древние иконы называли примитивными – казалось, что они слишком просто написаны по сравнению, например, с палехскими и др.

А.К.: Кто это попытался осмыслить тогда? Евгений Трубецкой?

И.Я.: Первый, конечно, Трубецкой в «Трех очерках о русской иконе». Это была его рефлексия по поводу выставки 1913 г. Затем Павел Флоренский стал писать труды по иконе, обратной перспективе и пр. Так рождалось то, что мы теперь называем богословием иконы, потом это продолжилось в эмиграции.

А.К.: Что происходило в советский период? Оказалось, что многое стало доступно, потом начали собирать музеи, появились реставрационная наука и практика?

И.Я.: Да, именно так, но реставрация как наука и практика зародилась еще до революции, а после революции был дан карт-бланш, потому что всё собирали в музеи – на тогдашней волне музеефицирования. В 1920-е годы много сделал Игорь Грабарь. У него была мастерская, которую закрыли, кажется, в 1934 г., но снова открыли уже после войны, когда и Троице-Сергиеву лавру начали реставрировать. Многие главные святыни, которые мы сегодня знаем, – и «Троица» Рублёва, и «Владимирская Богоматерь», и др., – все это раскрыли в 1920-е и последующие годы. В советский период, с одной стороны, храмы разрушали и иконы уничтожали, а с другой – иконы сохраняли в музеях, реставрировали и изучали.

А.К.: Как произошел переход от понимания древней иконы как примитива к иному пониманию?

И.Я.: Благодаря исследователям, искусствоведам уже советского времени. До этого тоже были прекрасные ученые – Никодим Кондаков, который потом открыл в Праге целый институт по изучению иконописи, Николай Лихачев, Дмитрий Айналов и др., – но они в основном исследовали иконографию, потому что все иконы были под поздними наслоениями и записями. Все изменилось, когда стали раскрывать и изучать иконы. Конечно, в советское время заниматься иконами было непросто. Например, Александр Иванович Анисимов, гениальный ученый, был расстрелян в Сандармохе в 1937 г. Он провел серьезное исследование Владимирской иконы, при раскрытии которой присутствовал и которую описывал. Анисимов показал, какой она имеет статус и какой это подлинный шедевр искусства.

Благодаря реставраторам в начале ХХ в. исследователи получили материал для изучения и начали, по существу, разрабатывать новое направление в науке. В 1930-е годы их деятельность прикрыли по идеологическим соображениям, а после войны все возобновилось, подключились новые поколения.

А.К.: Можно ли сказать, что в советское время произошло переосмысление иконы как древней живописи, и потому ей стали выделять место, скажем, в Третьяковской галерее? Иначе говоря, икона получила статус произведения искусства, но и ее специфика была опознана.

И.Я.: Основной корпус исследований иконы – это позднесоветский период, 1960–1980-е годы, школа Виктора Лазарева, Ольги Поповой. Благодаря им икона стала восприниматься как памятник искусства, имеющий мировое значение.

А.К.: А Музей имени Андрея Рублёва?

И. Я: С этим музеем интересная история. Он был учрежден в 1947 г., а открыт только в 1960-м. Это была хитрость: кто-то подсказал ЮНЕСКО объявить 1960-й годом Андрея Рублёва, и советские власти были вынуждены открыть музей, который до этого существовал только на бумаге. Этот музей, можно сказать, формировали энтузиасты. Еще до официального открытия сотрудники ездили в экспедиции, собирали иконы, но все хранилось по домам, потому что не было помещения, и они не могли развернуться. А тут отдали музею Андроников монастырь, и теперь это один из лучших музеев древнерусской иконописи.

А.К.: Одно из следствий – фильм Тарковского «Андрей Рублёв» 1966 г.

И.Я.: Да, когда Тарковский задумал свой фильм, то пришел в музей и попросил сотрудников помочь в реализации его идеи, и они помогали.

А.К.: Значит, 1960-е и далее – это золотой период в реставрации, описании, издании, экспонировании и поиске новых артефактов?

И.Я.: Да, в 1960-х еще многое можно было найти в заброшенных деревнях и закрытых храмах; почти весь фонд музея Андрея Рублёва – это то, что удалось найти в экспедициях. Конечно, это было начало, потом исследования продолжились – и продолжаются по сей день.

А.К.: Чем древняя русская икона, о которой мы говорили, отличается от нерусских?

И.Я.: Прежде всего иконы любого региона, даже самого малого, отличаются от всех остальных. Даже в Византии были константинопольская школа и провинциальные школы. В Древней Руси тоже: новгородские иконы отличаются от псковских, московские от тверских и т. д.

В целом же русская икона, конечно, отлична от греческой. Хотя нашими учителями были греки, у нас другой менталитет. Византийская икона, даже самая провинциальная, всегда помнит о своей античной основе, а у нас никакой античности не было. Поэтому у нас кто как мог, так и писал. Русские иконы, конечно, гармоничны, выразительны, но если присмотреться, то фигуры написаны без всякого соблюдения пропорций, потому иконы, особенно северные, и называли примитивными. Анатомические несоответствия есть даже в Рублёвской «Троице», но это не мешает, потому что мы видим образ, не обращаем внимания на детали, а воспринимаем его целиком, как нечто космическое...

В русских иконах совсем другой колорит, не как у греков. Русские иконы технически проще, если сравнивать с классической византийской и поствизантийской иконой. Например, в XIV в., когда у нас заметен подъем, в Византии иконы писались очень сложно, многослойно, с потрясающими световыми, прямо-таки энергетическими акцентами. На Руси даже самые выдающиеся мастера писали проще, легче, тише, не столь ярко и экспрессивно, но русские иконы не менее выразительны, потому что они брали чем-то другим – душевностью, эмоциональной глубиной. Греческие иконы – аристократические, более строгие, а у нас – сердечность, лиричность, образы мягче, более открыты. Это понятно, потому что в Византии имелась богатая культура – и мозаики, и фрески, а у нас до определенного времени были только деревянные храмы, княжеский каменный храм мог быть в городе только один. Поэтому икона стала главной – не фреска, не мозаика (которая была только в Киеве), а икона – и в храме, и в доме, и везде. Все национальное богатство – душевное и духовное – мы вложили в икону.

А.К.: А грузинская или балканская икона?

И.Я.: Да, они другие. Грузинские, сербские, македонские, болгарские, румынские иконы очень отличаются от русских, потому что там менталитет другой, эмоционально люди иначе реагируют, у них другие эстетические предпочтения, ведь, помимо общей православной веры и общих догматов, есть национальные особенности культуры.

А.К.: А что в западном, католическом мире? Мы знаем древние западные иконы, но можно ли сказать, что когда-то там перестали писать иконы и начали писать религиозные картины?

И.Я.: На Западе иконы сохранялись долго – они просто были вытеснены на периферию. Например, в XVI в. – период высокого Возрождения и даже перехода к барокко – в Венецию, которая завоевала островную часть Греции, идет поток икон критской школы, там их ценят. Этот процесс отчасти был, так сказать, коммерциализирован, ведь венецианцы – люди торговые, они заказывали множество дешевых икон на Крите или на Кипре, а потом продавали у себя, и в каждом доме была икона, особенно Божией Матери. Несмотря на то что картинами было увешано все – и храмы, и дома, – иконы писали, покупали, перед ними молились.

Сейчас на Западе тоже очень чтут древние иконы. Например, в Риме на каждую икону в храме выделена капелла, она в киоте, все перед ней на коленях молятся...

А.К.: Как воспринималась и осваивалась в западных христианских сообществах древняя русская икона, а за ней, наверное, и другие? Заходя не только в католический, но даже в англиканский храм, мы видим, что при входе стоит «Троица» Рублёва и другие наши знаменитые образы, хотя сами стены храма сурово пусты...

И.Я.: Конечно, мы знаем о восторге Анри Матисса, который в 1911 г., еще до упоминавшейся выставки, увидел иконы в доме Остроухова в Трубниковском переулке (где сейчас литературный музей) – там в специальном флигеле хранилось собрание икон. Но это, конечно, частный случай. Настоящий бум начался, когда на Запад попали наши эмигранты, которые, во-первых, принесли с собой православную веру, которую тогда там не очень понимали, а во-вторых, привезли иконы и стали их писать. Все были удивлены и пленены этим искусством. Григория Круга называли новым Андреем Рублёвым.

А.К.: Какую роль здесь сыграл Григорий Круг? Как иконописец или в общем потоке интереса к иконе?

И.Я.: В обоих смыслах. Григорий Круг (1906–1969) открыл икону для многих западных людей и способствовал ее развитию, показал, что искусство иконы живо и современно. Первые опыты русских иконописцев за рубежом были не очень творческими. Например, Дмитрий Стеллецкий расписал храм Богословского института св. Сергия в Париже, но то была стилизация «а-ля рюс», хотя и это привлекало иностранцев, потому что они такого не знали и видели в этом «русскую экзотику». Однако в художественном плане это, конечно, вторично. Кроме того, многие эмигранты продавали привезенные иконы, чтобы выжить. Появился интерес со стороны антикваров. Большую роль сыграла выставка 1929 г., когда Советский Союз вывез в Германию коллекцию икон из Третьяковской галереи. Интерес к выставке был огромный.

Ни одна икона с этой выставки не была продана, хотя это и предполагалось, но все каталоги были раскуплены. Тогда еще никто не собирался вкладывать средства в икону – это пришло позже. Однако выставка произвела фурор, о ней много говорили и писали: вот настоящее богатство России. Наши передвижники никого не интересовали, живопись считалась вторичной, а тут вдруг увидели икону – то, чего нет на Западе.

Эмигранты сыграли большую роль в том, что западный мир познакомился с русской иконой. Владимир Рябушинский создал в Париже в 1927 г. общество «Икона» – прежде всего для того, чтобы помогать русским приходам, которые были бедными, и надо было собирать средства, чтобы построить храм и обустроить его. Вместе с тем это было и продвижением иконы, потому что устраивались лекции, приглашали западных людей. Данное общество сыграло огромную просветительскую роль.

А.К.: Уже после войны начинается богословское продвижение иконы, например известная книга В. Лосского и Л. Успенского.

И.Я.: Лосский и Успенский написали книгу не для своих, православных, а для западного читателя, по-французски. Потом она была переведена на английский и другие языки. У нас ее перевели только в 1990-е годы. Также были изданы, сначала по-французски, лекции Успенского, которые он читал в парижском Институте св. Дионисия, но еще раньше, в 1931 г., о. Сергий Булгаков опубликовал небольшую книгу «Икона и иконопочитание», которую тоже можно поставить в ряд трудов по зародившемуся в начале ХХ в. богословию иконы.

А.К.: Кроме того, на Запад стали попадать советские альбомы и исследования с репродукциями икон.

И.Я.: Да, но это было уже в 1970-е годы, когда шел интенсивный научный обмен. Когда я училась в университете, то О. С. Попова рассказывала нам, как она ездила в американский центр Дамбартон-Окс (Dumbarton Oaks) в Гарварде, а сюда приезжали такие ученые, как о. Иоанн Мейендорф, сербские исследователи. Действительно, наши книги по искусству очень ценились, потому что это были не только репродукции, но и глубокие исследования.

А.К.: На экуменической волне католики тоже стали продвигать эту тему? Уже после Второго Ватиканского собора 1960-х.

И.Я.: Думаю, еще раньше, потому что католики заинтересовались православием, православным богословием с подачи эмигрантов – того же Бердяева, в доме которого бывали французские философы и богословы Ж. Маритен, Э. Мунье, Г. Марсель и др. Кроме того, на Западе уже появлялись местные иконописцы. Большую роль сыграл центр Св. Георгия в Медоне, организованный католиками восточного обряда, – здесь с 1959 г. была мастерская Игоря (Эгона) Сендлера, где он сам писал иконы и учил других.

А.К.: Что можно сказать о творчестве Григория Круга: это новая иконопись, своеобразный «модерн», или он все-таки держался в канонических рамках? Спрашиваю в связи с тем, что еще в позднесоветское время, а потом в постсоветское у нас сложилось представление, что иконы надо писать в соответствии с древним каноном, по древним образцам. Новым иконописцам это удавалось по-разному, но установка была против любых новшеств, против всякого «экспрессионизма». Когда на фоне этой установки смотришь на иконы Круга, возникает мысль, что это что-то другое, какой-то «Серебряный век». Насколько он традиционен, а насколько инновационен?

И.Я.: На мой взгляд, Григорий Круг – лучший иконописец эмиграции, потому что он смог соединить достижения русского модерна и древней иконописи. Сам он не считал себя новатором, был очень консервативным художником, вообще консервативным человеком. Правда, он был человеком странным, немного юродивым: с одной стороны, не хотел электричества в своем монастыре, а с другой – писал иконы по ночам под музыку Баха. Был музыкально одаренным, в молодости ему прочили карьеру пианиста. Его светские работы великолепны. В 2019 г. прошла его огромная выставка в Париже, в русском храме на Бранли, которая показала, что Григорий Круг был гениальным художником и иконописцем. С одной стороны, он очень хотел быть как древние мастера, и в своих записках («Мысли об иконе») он все время говорит о древности, с другой – как настоящий художник, он не мог просто копировать и не добавлять своего, поэтому все время экспериментировал, что-то искал, добавлял, начиная от технологии и заканчивая стилем. Одна из последних его работ – роспись Казанского скита в Муазне-ле-Гран – просто потрясающая. Это монастырь в 70 км от Парижа, где в 1938 г. поселились три русские монахини, ушедшие из общины матери Марии (Скобцовой). Туда был назначен священником иеромонах Евфимий Вендт, он сам построил там храм из камней, которые собирал в округе, выкапывая из земли, причем строил по плану, основанному на софиологической теории о. Сергия Булгакова. Это такое странное сооружение, где нет ни одного прямого угла, треугольные окна на сводах и т. д. Для росписи такого неординарного храма нужен был неординарный художник. Им оказался Григорий Круг, создавший там гениальные фрески – легкие, прозрачные, почти акварельные, с неземными фигурами святых, с вьющимися растениями.

Конечно, Круг очень мистичен – он не относился к иконописанию просто как к ремеслу. Скажем, Леонид Успенский, его друг и известный иконописец русского зарубежья, «головной» человек, был лучшим резчиком, чем иконописцем. Иконы у него правильные, но сухие, рассудочные, а у Круга каждая икона – это песня. Он переработал все, что знал, – весь модерн, всю иконописную традицию, но у него, конечно, много от наследия модерна. Главное – это не о прошлом, а как раз о будущем. Мне очень жаль, что никто из наших иконописцев не воспользовался его наработками, но здесь надо быть конгениальным, потому что просто повторить Круга не получится. Как, собственно, и Рублёва...

А.К.: Тогда для уточнения вопросы: иконописание – это искусство

или ремесло? Может ли быть икона авторской, ведь средневековое искусство было анонимным?

И.Я.: Иконы Круга, конечно, авторские, но при этом он сохраняет соборность. Они не о том, как он сам чувствует и видит, а о том, как он воспринимает и передает общее исповедание церкви. У него есть стержень – канон как стержень, а не как рамка, за которую нельзя выйти. Григорий

Круг понимал икону как художественное богословие, как молитвенное приношение Богу, а не как ремесло. Богословие в красках, способ размышления.

А.К.: Иконопись, поставленная на поток, – это благочестивое ремесло?

И.Я.: Конечно. Это ремесло, иногда с оттенком благочестия, а иногда и без него – просто коммерция. Это не сегодня появилось. То же самое было, например, в Палехе в XIX в., когда икону писали коллективно, всей артелью: один писал лики, другой фигуры, третий поземы, четвертый палаты. Своего рода конвейер. Какое тут богословие или молитвенное размышление?

А.К.: Значит, это просто тиражирование...

И.Я.: В общем да. Сейчас нет такого распределения по ролям, но смотришь и видишь, что человек написал точно такую же икону, как прошлую, потому что она хорошо продается.

А.К.: Другой вопрос, что сегодня нет единого иконописного стиля. Нужен ли он?

И.Я.: В современной иконописи мы видим очень разные работы, большой спектр стилей и направлений, и это нормально – сейчас время поисков, и невозможно всем навязать один подход, один стиль. Однако, к сожалению, преобладает копийный подход, просто повторение известных образцов, а это тупик. Иконопись двигают мастера, которые имеют свое лицо, авторский почерк. Например, мы узнаем иконы о. Зинона (Теодора), даже притом что он претерпел большую эволюцию: начинал в Даниловом монастыре в древнерусской традиции, потом перешел на Византию, а сейчас вообще пишет как в раннехристианские времена. Другой иконописец, о. Андрей Давыдов, пишет энкаустикой, как писали в Античности, при этом в его работах видны традиции Грузии, Сирии, романского искусства. Иконы Ирины Зарон или Максима Шешукова настолько своеобразны, что даже трудно найти стилистические соответствие, они абсолютно авторские. При этом каждый из названных иконописцев никак не нарушает канонов, не выходит в область фантазии, и никто не скажет, что это не иконы.

А.К.: Что это было – возрождение иконописной традиции в постсоветской России?

И.Я.: Началось, конечно, гораздо раньше, в 1970–1980-х годах, но тогда, в позднесоветское время, это было полуподпольно, потому что открыто иконописью заниматься было нельзя. Писали для конкретного храма по заказу знакомого батюшки, не афишируя. В советском законодательстве была уголовная статья за незаконный промысел, особенно если заметят продажу икон иностранцам – за нее вводилась уголовная ответственность. Я таких случаев не знаю, но говорят, что они были; чаще привлекали к административной ответственности, штрафовали.

После 1988 г. – года Тысячелетия Крещения Руси – государство перестало преследовать церковь, стали возрождать храмы, их надо было чем-то наполнять, и иконописцы стали очень востребованы. Если раньше их было несколько десятков, то теперь сотни и тысячи. Иконописцев стали учить официально, организовались школы и учебные заведения.

А.К.: Насколько помог опыт иконописцев русской эмиграции?

И.Я.: К сожалению, в целом нет. Это очень обидно. Мне жалко, что мало кто из наших иконописцев понимает Григория Круга. Да и вообще проблема сегодня в том, как научить иконописцев не просто срисовывать с древних образцов, а мыслить в иконных образах.

В частности, есть проблема новых образов. Например, как писать новомучеников? Образцов нет. Даже когда есть фотографии, не справляются. Получается либо фотографическое изображение, ближе к реализму, либо, наоборот, начинают так стилизовать, что индивидуальность исчезает. Скажем, изображения Елизаветы Федоровны, самой красивой святой XX в.: нет ни одной иконы, где ее красота была бы отражена; или она грубо нарисована, или кукольно, гламурно. То же с патриархом Тихоном: у него очень характерные черты лица, нос картошкой, а ему иконописцы пишут тонкий нос, как на древних иконах. Еще проблема: что делать с очками? Лука Войно-Ясенецкий ходил в очках – и пишут в очках; Матрона была слепая – пишут слепой. Но такой принцип не иконный, потому что икона – это преображенный образ человека, в Царстве Небесном люди не могут быть слепы или нуждаться в очках. Другой пример: Федора Ушакова пишут во всех орденах и регалиях, но ведь ордена – это знаки земные, а прославлен он не за победы, а за благочестие. Здесь явное непонимание смысла иконы и ее знаково-символического языка. Просто пишут картинки, но иконообразные, в иконном стиле, и получается опять мимо иконы, мимо образа.

А.К.: Есть ли исключения?

И.Я.: Да, конечно. Есть прекрасные мастера. Я уже упомянула Ирину Зарон, можно назвать Ольгу Шаламову и др. Вообще женщины-иконописцы – это новое явление. Раньше их было мало, считалось, что иконопись – мужское дело. Можно вспомнить матушку Иулианию (Соколову), но это отдельный случай; в советское время иконописью приходилось заниматься женщинам, потому что их меньше репрессировали, чем мужчин. Правда, в XIX в. уже были женщины-иконописцы в мастерских при монастырях, в семейных артелях Палеха и Мстёры, но это не было распространенным явлением, а сейчас иконописцев-женщин больше, чем мужчин, и среди них немало талантливых, я бы сказала, смелых мастеров.

Что такое авторская икона, понимаешь глядя на очень своеобразные работы Ирины Зарон: с одной стороны, она строгий иконописец, а с другой – вносит что-то новое в икону. Ее работы есть в разных храмах, они хорошо вписываются в литургический контекст.

В последние пару десятилетий появилось понятие авторской иконы: она индивидуальна, но не в смысле субъективности художника, как в живописи, а в смысле художественного исполнения, поиска новых форм, современного языка для выражения образа, и при этом в ней присутствует соборный опыт.

У нас превратное представление об анонимности иконописного творчества. Средневековое искусство было анонимным, но не потому, что автор должен был обязательно скрываться – просто такая была традиция. Подписные иконы были и в древности, но даже без подписи на Руси знали и ценили иконы Андрея Рублёва, а когда пришел Феофан Грек, он просто произвел фурор, потому что писал не как все, свободно, о нем упоминают в летописях и в частной переписке.

А.К.: Каково соотношение иконы и современного религиозного искусства как части так называемого современного искусства? Это отторжение или есть какие-то связи, параллели?

И.Я.: Современное религиозное искусство очень разнообразно: от картины до инсталляции и перформанса, то есть там задействованы все жанры. От иконы там почти ничего нет. Есть даже проект Антона Беликова, который называется «После иконы». Он считает, что икона закончилась, от нее остались только обломки. На его выставках есть работы, где художник изображает только десницу или фрагмент иконы. Но икона отнюдь не закончилась, она продолжает жить и развиваться.

Несколько лет назад по благословению митрополита Илариона (Алфеева) мы делали большую выставку «Христоцентричное искусство», где показали очень разных христианских современных художников. Современные художники работают в основном с материалом, так сказать, брошенным. Например, Ирина Затуловская берет лист ржавого железа, в котором дырка, но в ней она видит силуэт Христа, снятого с креста. Или Максим Демин использует старые доски и рисует как бы проступающий силуэт иконного образа. На этой выставке были и картины, и графика, и каллиграфия, и фотографии христианских граффити. Иконы тоже там были, но именно авторские. Публика восприняла выставку в основном положительно, хотя были и вопросы, и критика.

Нужно упомянуть и Музей современного христианского искусства, который организовал о. Андрей Юревич, архитектор и художник. Раньше он служил в Лесосибирске и сначала сделал музей там, при своем храме, а после переезда в Москву (он сам москвич) часть своей коллекции (живопись, скульптуру, графику) перевез сюда и продолжает ее пополнять. Очень интересная коллекция, больше 30 разных авторов. К сожалению, у этого музея нет постоянного места, но о. Андрей периодически делает выставки.

А.К.: Это изобразительное искусство с христианскими сюжетами?

И.Я.: Да, прежде всего это произведения с христианскими сюжетами, но не только. На этом поле нет никаких ограничений, канонов и правил, и художник абсолютно свободен, даже сюжет не является обязательным, не говоря уже о технике.

Например, московская художница Елена Черкасова пишет маслом. У нее творчество немного «а-ля примитив», чуть от Грузии, чуть от Каппадокии, чуть от лубка, но это не подражание, а особый художественный язык. Она очень популярна сегодня, с ее картинками издается множество календарей, она постоянно выставляется. Скульптор Сергей Антонов работает в традиционных материалах – камне, дереве, бронзе, а может сделать композицию из ржавых гвоздей, и это очень выразительно.

Христианское искусство, или искусство художника-христианина, шире, чем церковное и даже конфессиональное, чем икона, которая имеет свои рамки и свои привязки, в том числе к храму. В нем даже не обязательно должны быть религиозные мотивы или темы; главное – это особый взгляд на мир – христианский, в отличие от нехристианского.

Я помню, как в 1990-е годы много спорили о том, что такое икона: искусство или не искусство? Многие говорили, что это не искусство, а служение, молитва. В каком-то интервью о. Зинон даже сказал, что в иконописце художник должен умереть. Он имел в виду, что в иконе не должно быть произвола и фантазии – тогда были такие художники с фантазией, которые предлагали экзотически расписывать храмы. Многие подхватили это высказывание с воодушевлением. Я его как-то спросила: «Что это, батюшка, вы такое сказали?» Он мне ответил: «Так ведь надо быть художником, чтобы умереть. А эти – не художники...» Так в любом искусстве – будь ты иконописец или живописец – прежде всего нужно быть художником.

А.К.: Иными словами, умереть должен художник в новоевропейском, романтическом смысле, когда он – гений-творец, у которого вдохновение и над которым только высшая реальность... Последний вопрос: какая у иконы перспектива?

И.Я.: Как всякое искусство, икона развивается. Сейчас активно идет поиск нового языка. Стало понятно, что бесконечно воспроизводить старые образцы невозможно. Даже если мы делаем хорошие копии, списки, это не путь, а бег на месте. Конечно, не выполнена задача с новыми образами, которые еще не устоялись. Как только не пишут царскую семью: и в красном, и в белом, и в гимнастерке!.. Недостает богословского осмысления этих святых. У большинства иконописцев нет богословского понимания образа, потому и хороших икон мало.

Но не все так плохо. Появляются люди, которые видят свою задачу и как художественную, и как богословскую, но поскольку искусство иконы – это искусство Церкви, а она живет, значит, икона будет востребована. Почему иконопись называется творчеством соборным? Не потому, что ее пишут всем собором. Икону пишет все равно один человек, но он пишет не для себя – она идет в храмы. Она востребована Церковью, а потому будет развиваться. Я вижу эти векторы развития.

На Западе икона тоже развивается. Сейчас не только католики, но и протестанты пишут иконы. Я помню, как несколько лет назад ко мне за консультацией пришел корейский протестантский пастор. Он писал богословскую диссертацию, в которой сравнивал язык проповеди протестантов и язык проповеди православных через икону. Так что протестанты, которых мы традиционно считаем иконоборцами, интересуются иконой и с художественной, и с богословской точки зрения. Икона очень сейчас востребована – вся Европа полна иконописными мастерскими и курсами иконописи, хотя там художественный уровень в целом пока невысок, но интерес растет, и есть уже свои мастера.

А.К.: Теперь существует особая религиозная практика – учиться иконописи и писать иконы, хотя это необязательно для того, чтобы стать профессиональным иконописцем. Образное освоение христианских нарративов – медитативное, в том числе молитвенное.

И.Я.: Да, икона как духовное делание, как некий путь. Так тоже можно ее рассматривать и обучаться иконописи для себя, постигая веру. Это соответствует современной визуальной культуре, поэтому визуализация веры очень востребована.

А.К.: Иначе говоря, через икону, созерцая ее в альбоме или на выставке, можно войти в религиозный, христианский, церковный, православный мир, но уже не только как в храме, где функционал у иконы другой, а через образы, которые надо созерцать как образы, с ними духовно общаться, и это становится важной религиозной практикой для многих людей.

Как обстоит дело с богословием иконы?

И.Я.: Богословие иконы тоже развивается. Нельзя останавливаться на Павле Евдокимове, Леониде Успенском. На мой взгляд, самый грандиозный современный богослов в этой теме – кардинал Кристоф Шёнборн, который написал книгу «Икона Христа. Богословские основы», где проследил понятие образа у отцов от Первого Вселенского собора до Седьмого. Это важно, потому что в нашем школьном богословии непонятно, почему на Вселенский собор вынесли такой, казалось бы, частный случай, как вопрос о почитании икон. Шёнборн показывает, что для отцов «образ» имел неменьшее значение, чем «ипостась», «природа» и другие ключевые богословские понятия.

Можно вспомнить Жана-Люка Мариона и его работу «Идол и дистанция», а также Ганса Урса фон Бальтазара, который хотя и не исследует икону, но написал многотомный труд по теоэстетике, где много сходного с иконным взглядом на мир. Среди русскоязычных могу назвать Валерия Лепахина, живущего в Венгрии, создателя теории иконичности, и Алексея Лидова, живущего в России, развивающего теорию иеротопии. Все это в той или иной степени продолжает тему, начатую Евгением Трубецким.

А.К.: Благодарю вас, Ирина Константиновна, за столь содержательную беседу. Мы затронули тему иконы как с богословской, так и с искусствоведческой точки зрения, что важно, поскольку в самой иконе, как мы выяснили, особым образом соединяются искусство и богословие, «образ» и «логос», но так, что и то, и другое имеет теологическое измерение.

Ваши предчувствия и прогнозы относительно будущего иконы воодушевляют, и они вполне оправданы, ибо если икона есть свидетельство веры и выражение соборного церковного опыта, а вера и Церковь живут, то и икона, опирающаяся на определяющие ее догматы и каноны, будет жить и обнаруживать новые выражения своей изначальной и непреходящей идеи, или сущности.

26 июня 2025

Источник: "Богослов.ru"

Ваш Отзыв

Поля, отмеченные звездочкой, должны быть обязательно заполнены.

На главную | В раздел «Мониторинг СМИ»

|