|

| Контакты | Подписка |

Выставка «Иконы советского периода». Москва

ХXX Андреевские чтения по современным проблемам богословия и культуры. Москва

Презентация третьего номера журнала «Вестник христианской психологии». Москва

Концерты фонда «Искусство добра» в Соборе на Малой Грузинской и на других площадках. Москва

|

РепортажиКто построил самый известный московский храм?О проблеме авторства собора Покрова на Рву рассказала Юлия Ратомская

Фото: Юлия Зайцева / blagovest-info.ru Москва, 18 декабря, Благовест-инфо. Храм Покрова на Рву, чаще называемый храмом Василия Блаженного, – самый известный московский памятник, однако история его создания полна загадок. Проблеме авторства этого храма была посвящена лекция главного научного сотрудника Музея архитектуры им. Щусева Юлии Ратомской, состоявшаяся 11 декабря в Культурном центре «Покровские ворота». Это была четвертая, заключительная лекция из цикла «Истории архитектурной дружбы», который Ратомская посвятила связям древнерусского зодчества XII–XVI веков с европейскими влияниями. Лекция основана на научных исследованиях историков архитектуры последнего времени, поэтому от нее стоило ожидать новых сведений и развенчания некоторых установившихся представлений и мифов. Например, широко известная легенда о русских зодчих Барме и Постнике и об ослеплении их Иваном Грозным – это именно легенда, она не подтверждается документами. С этого Ратомская и начала: «На протяжении долгого времени считалось, что после смерти Василия III иностранцы не участвовали в строительстве русских храмов XVI века, что они все куда-то делись, а архитектура времени Ивана Грозного была чем-то совершенно отдельным». Но это не так, и исследования последних десяти лет в этом убеждают, что было подробно показано на выставке «Тайны соборов эпохи Ивана Грозного», куратором которой была Ратомская. Она напомнила, что архитектура Средневековья всегда связана с духовной жизнью своего времени, с общественными умонастроениями. В грозненскую эпоху «важным изобретением» стало складывание типологии многопридельного храма, что принято связывать с общерусским прославлением местночтимых святых в эпоху митрополита Макария и составления Великих Четий Миней. В это время в русских землях обретали мощи святых и чаще не переносили их, а на месте их захоронения строили «небольшие храмики», которые примыкали к большим соборам. И в середине XVI века сложилась традиция строительства объединения нескольких храмов с разным посвящением в единое пространство, пояснила лектор.

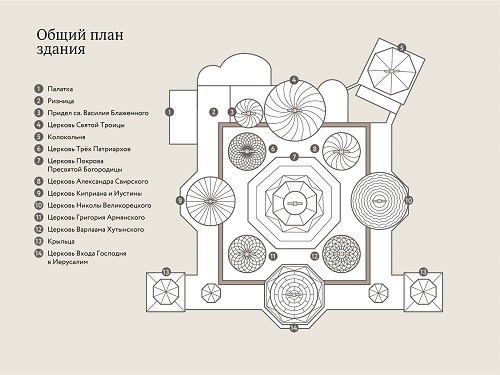

В.А. Рябов. Собор Покрова на Рву (Василия Блаженного), 1555–1561. Реконструкция на конец XVI в. Вид с северо-востока со стороны Красной площади. Фото: museum.ru Именно так появился и храм Покрова на Рву, который был заложен в ознаменование удачного похода Ивана IV на Казань в 1552 г. Первоначально он был деревянным и был посвящён празднику Покрова – в канун этого праздника произошло взятие Казани. При постройке каменного собора в 1555–1561 гг. на этом месте были возведены разновеликие объемы восьми столпообразных церквей – они объединяются вокруг центрального столпа Покровской церкви с шатровым завершением, и все они помещены на единое основание. Эти малые храмы были посвящены тем праздникам (Троицкая и Входоиерусаимская церкви) и святым (например, прп. Варлааму Хутынскому, Александру Свирскому, Григорию Армянскому), празднование которых приходилось на значимые дни казанского похода. Придел Василия Блаженного был пристроен к собору позже, в 1588 г.

План собора. Фото: moskultura.ru Как отметила Ратомская, летописи и свидетельства современников сохранили немало сведений о строительстве этого собора. Уникально, что иконография Покровского собора современна его строительству: так, в Лицевом летописном своде уже есть его изображение. Этому строению придавалось особое значение: он стал своего рода «архитектурной иконой», он как бы «вступал в диалог» с соборами Кремля, а в символическом отношении – был важным пунктом в ежегодном ритуале «Шествия на осляти», которое в Вербное воскресенье напоминало о Входе Господнем в Иерусалим. Покровский храм – центрический, он создан «с расчетом на круговой обход», и эта особенность может восходить к традиции в храме Гроба Господня, где Кувуклию было принято обходить вокруг со святынями. Судя по свидетельствам иностранцев-современников, у них возникала ассоциация с образом Небесного Иерусалима, описанным в Апокалипсисе.

Репродукция иллюстрации «Шествие на осляти» из книги Адама Олеария «Путешествие в Московию». Фото: ГИМ При этом удивительно, что имени или имен архитекторов в документах XVI века нет. Легенда о «русских рукодельцах» Барме и Постнике (или об одном человеке под этими двумя именами-прозвищами) появляется значительно позже, что связано с «желанием увидеть в этом храме национальную святыню». В XIX в. появлялись самые разные трактовки того храма: из-за необычных глав его сравнивали с индийской архитектурой; из-за узнаваемых «для опытного глаза» черт европейских памятников в нем искали романо-готические мотивы. В начале ХХ в. исследователи подробно писали о перекличках разных форм.

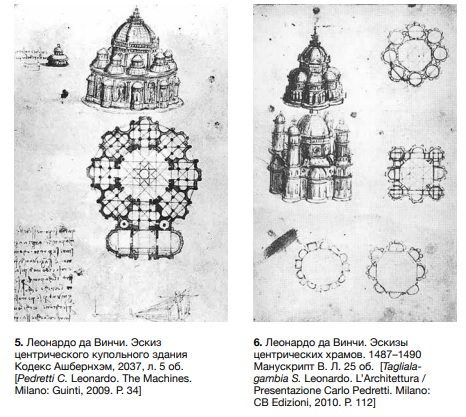

Эскизы Леонардо да Винчи приведены в статье А. Баталова Было замечено, что необычная структура этого храма вызывает воспоминания о знаменитых рисунках Леонардо да Винчи, но в XVI в. они вряд ли были широко известны, отметила Ратомская. Кроме того, тема сложных центрических храмов была очень популярна в Италии середины XV – первой половины XVI вв., она была разработана в архитектурных трактатах, которые распространялись не только в Италии, но и по всей Европе. Резонно предположить, что эти трактаты, скорее всего, видел автор Покровского собора, «он должен был понимать, чем заняты умы итальянских архитекторов, которые в тот период, отрешившись от чистых идей Ренессанса, искали новые сюжеты и темы», отметила лектор.

Фото: moseparh.ru Рассматривая вместе со слушателями структуру Покровского собора, его конструктивные детали и элементы декора, Ратомская отмечала явные параллели с европейской архитектурой. Эффект светового «прорыва пространства» в центральном столпе, готицизирующие пятиугольные уступчатые ниши, вимперги на гранях восьмериков, муфтированные полуколонны, зигзагообразный пояс в карнизе под кокошниками, перспективные порталы, пинакли с коническими навершиями, кессонированные и веерные своды, поливные изразцы с румпой – все это напоминает формы ренессансной архитектуры с элементами готицизмов. Переклички с западной архитектурой очевидны и в других памятниках XVI в., которые последовали за храмом Покрова на Рву: это церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове, храм свв. Космы и Дамиана в Муроме, Казначейский корпус Троице-Сергиева монастыря, трапезная церковь Покровского монастыря в Суздале, храм свв. Бориса и Глеба в Старице. «По целому ряду элементов видно, что в Москве работал человек, который знает архитектуру Ренессанса и понимает, как использовать готические приемы… Идея о том, что на Руси при Иване Грозном не было иностранных мастеров, не соответствует самим памятникам», – сказала Ратомская. Она упомянула исследование ведущего специалиста по архитектуре этого времени, профессора Андрея Баталова, который так писал об арсенале конструктивных и художественных приемов в храме Покрова на Рву: «Образовался конгломерат из мотивов, представляющих парафраз романских, готических и ренессансных, а также форм, не имеющих четких «иконографических» параллелей ни в одной из средневековых архитектурных культур». По словам лектора, Баталов нашел документы об отправке Иваном IV посольства в Западную Европу для поиска мастеров-фортификаторов, оружейников, архитекторов. Архивы сохранили истории о мастере Гансе, задержанному на границе с Ливонским орденом, о мастере по прозвищу Размысл, благодаря которому удался штурм крепости Казани, об иностранных инженерах в войске Ивана IV, которых собирательно называли «фрязинами» – что это были за люди, какого происхождения? Ратомская рассказала о таком явлении, как «весенние ласточки» – так в Европе называли архитекторов из Северной Италии, которые с наступлением весны переходили через Альпы и искали работу в разных странах, приходили они и на Русь. Возможно, кто-то из них и придумал это «чудное произведение» – собор Покрова на Рву, который «до сих пор мучает исследователей: они не могут согласиться, что это глубоко русское произведение построил кто-то не местный», отметила Ратомская. При этом она подчеркнула, что столь своеобразное строение могло появиться «только в Москве, только при таком заказчике, как молодой Иван IV, у которого в первый период его правления было весьма образованное окружение». И конечно, в бригаде строителей было много русских мастеров, но возглавлял их иноземец, которому принадлежит замысел собора. «Сама идея многопридельного храма должна была породить такие необычные формы, и легенды вокруг этого сооружения будут множиться. Но чтобы понять его, надо иметь знания о европейской архитектуре того времени и читать источники, которые еще могут открыться», – заключила историк архитектуры. Юлия Зайцева

На главную | В раздел «Репортажи» | ||

|

|

© 2005–2019 «Благовест-инфо»

Адрес электронной почты редакции: info@blagovest-info.ru

Телефон редакции: +7 499 264 97 72

серия Эл № ФС 77-76510 от 09 августа 2019.

Учредитель: ИП Вербицкий И.М.

Главный редактор: Власов Дмитрий Владимирович

Сетевое издание «БЛАГОВЕСТ-ИНФО»

.jpg)

.jpg..jpg)